Tulle gras : indications, propriétés et bon usage en plaies

Introduction

Premier pansement moderne, le tulle gras (paraffin/petrolatum gauze) est un pansement non adhérent et non absorbant encore fréquemment utilisé.

Utilisé à tous les stades de la cicatrisation, pour les plaies aiguës et chroniques, brûlures superficielles/partielles limitées, greffes cutanées (donneur/receveur) et certaines plaies post-opératoires peu exsudatives, il doit toujours être associé à un pansement secondaire absorbant adapté à l’exsudat.

Les tulles « non médicamenteux » (vaseline/paraffine, triglycérides neutres) se distinguent des tulles « médicamenteux » (povidone-iode, chlorhexidine, argent) à utiliser de façon ciblée et limitée dans le temps en cas de charge bactérienne critique. Les recommandations récentes rappellent que le choix du pansement doit être individualisé selon le profil lésionnel, l’exsudat et la douleur, sans supériorité démontrée d’une famille unique de pansements.

Définition et composition du tulle gras

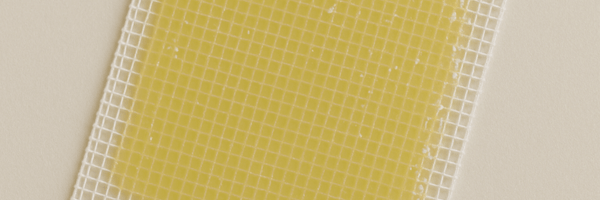

Le tulle gras est une gaze à mailles larges imprégnée d’une substance lipophile (vaseline/paraffine « soft »). Certaines références modernes utilisent des triglycérides neutres (ex. Atrauman®), et des variantes « médicamenteuses » intègrent povidone-iode (ex. Inadine®), chlorhexidine (ex. Bactigras®) ou argent (ex. Atrauman® Ag). Ces interfaces laissent passer l’exsudat vers un pansement secondaire absorbant.

Toujours en fibres naturelles : généralement des fibres de coton imprégnées de paraffine. Usage historique depuis la Grande Guerre.

il ne doit pas être confondu avec les interfaces constituées de fibres de synthèse comme par exemple le silicone (ex. Mepitel®) ou de fibres de CMC/hydrofibre qui ne sont pas des « tulles ».

Historique : invention et diffusion clinique

Le tulle gras est mis au point en 1915 par Auguste Lumière (HCL Lyon) : gaze à mailles ~2 mm imprégnée de vaseline et baume du Pérou, stérilisée à l’autoclave. Diffusé en 1917-1918, la composition a évolué (le baume du Pérou étant un allergène fréquent), mais l’interface grasse s’est diffusée en brûlologie et chirurgie dès la Première Guerre mondiale.

Propriétés et mécanismes d’action

- pansement non adhérent

- Maintien d’un milieu humide : favorise migration kératinocytaire et ré-épithélialisation ; évite la dessiccation.

- Aucune absorption propre : l’équilibre humidité/macération dépend du pansement secondaire (compresses, hydrofibre/alginate, foam).

- Tissu à maillage large (risque d’accrochage si granulation très proéminente).

- Non absorbants, très peu adhérents, découpables.

- Peuvent favoriser un hyper-bourgeonnement en cas d’excès d’humidité/occlusion (surveiller et corriger via secondaire/compression).

Indications et contre-indications

Indications usuelles (tulle non médicamenteux)

- Plaies aiguës peu à modérément exsudatives : dermabrasions, plaies suturées/greffées (donneur/receveur), brûlures superficielles ou du 2e degré limitées.

- application sous compression dans l’ulcère veineux (atraumatisme), la compression restant le traitement étiologique de référence.

Indications spécifiques (tulles médicamenteux)

- Plaies avec charge bactérienne critique/risque infectieux : povidone-iode (Inadine®) courte durée ; alternative : chlorhexidine (Bactigras®) selon tolérance.

À éviter / précautions

- Escarres : éviter la gaze simple ; privilégier d’autres classes de pansements selon l’exsudat.

- Plaies très exsudatives : risque de macération si secondaire inadapté.

- Allergies : antécédents au baume du Pérou, lanoline, chlorhexidine ou iode.

Compléments (indications pratiques)

- Utilisables à tous les stades de la cicatrisation avec adaptation (choix du secondaire/rythme de change).

- Plaies très exsudatives : association à un absorbant/super-absorbant/hydrofibre/alginate).

- Plaies peu exsudatives et fin de cicatrisation.

- Large gamme de plaies : traumatiques, post-op, ulcères sous compression, sites de greffes.

- Utiles pour maintenir des greffes en place et protéger les lits fragiles.

- Peuvent servir d’interface quand un pansement primaire est mal toléré (ex. alginates, super-absorbants, ou sous TPN pour réduire l’adhérence/douleur)

Contre-indications

- Intolérance/Allergie à l’un des composants (paraffine, baume du Pérou, lanoline, CHX, iode).

- Pas d’utilisation conjointe avec les pansements au DACC (SORBACT®) car « le gras » inhibe les capacités bactériostatiques du DACC.

- Hyper-bourgeonnement non contrôlé malgré ajustement humidité/occlusion.

Efficacité clinique et limites

Les synthèses méthodologiques soulignent des preuves faibles et hétérogènes pour comparer les familles de pansements en plaies chroniques. Dans les brûlures superficielles/partielles, certaines alternatives (interfaces siliconées, argent, hydrogels/biomatériaux) montrent par endroits des bénéfices (douleur, vitesse) mais la qualité d’ensemble reste basse. Un ECR (adultes, brûlures superficielles-partielles) a montré que la vaseline topique pouvait être au moins aussi efficace que la sulfadiazine argentique (temps de ré-épithélialisation, infection). Dans les ulcères veineux, aucun pansement n’a démontré une supériorité robuste hors stratégies spécifiques ; la compression est déterminante.

Limites : absence d’absorption ; risque de macération si exsudat élevé ; possibles intolérances/allergies (baume du Pérou, lanoline) ou aux antiseptiques (CHX, PVP-I).

Conseils d’utilisation

- Évaluer (type, profondeur, exsudat, douleur) et sélectionner la taille (ex. 5×5, 10×10, 20×20).

- Nettoyer au NaCl 0,9 % ; sécher délicatement la peau périlésionnelle.

- Poser 1 seule feuille de tulle sur la plaie, sans tension ni plis.

- Ajouter un pansement secondaire absorbant (compresses stériles, hydrofibre/alginate/hydrocellulaire/superabsorbant), pas une autre compresse grasse.

- Maintenir par bande/adhésif non occlusif.

- Changer toutes les 24–48 h (jusqu’à 72–96 h si exsudat faible et/ou antiseptique avec durée validée). Si adhérence : irriguer au NaCl 0,9 % et retirer doucement (ne pas arracher à sec).

Points de vigilance : éviter les surépaisseurs ; surveiller la macération des berges ; limiter la durée des antiseptiques puis revenir à une interface neutre.

Difficultés pratiques

- Mailles larges : des bourgeons peuvent s’y coincer → risque saignement/douleur ; précautions : irrigation, interface silicone alternative, ou mailles plus fines.

- Tendance à sécher/durcir si intervalle de change trop long → humidifier/irriguer avant retrait.

- Intérêt en greffes : un léger durcissement peut agir en adhésif de bolster pour maintenir les greffons (selon protocole chirurgical).

Modalités d’utilisation complémentaires

- Sous compression dans les VLU (traitement étiologique de référence).

- Phase d’hyper-exsudat : préférer hydrofibre/alginate/superabsorbant en primaire ; réserver le tulle à l’épidermisation/faible exsudat.

- Antimicrobiens (PVP-I, CHX, Ag) : usage ciblé, limité, réévalué.

Effets observés sur la plaie

- Diminution des traumatismes et de la douleur au retrait vs. gaze sèche.

- Maintien d’un milieu humide favorisant la ré-épithélialisation.

- Surveillance : macération des berges, bourgeon charnu/folliculite si occlusion excessive, signes d’intolérance/allergie (baume du Pérou, lanoline, CHX, iode).

Alternatives et associations

- Interfaces siliconées (ex. Mepitel®) : non-adhérence supérieure et confort, utile si peau fragile/skin tears/greffes.

- Interfaces lipido-colloïdes (Urgotul®) et matrices TLC-NOSF (UrgoStart®) : interfaces « actives ».

- Hydrofibres/Alginates/pansements superabsorbants : préférables si exsudat élevé.

- Pansements antimicrobiens (Ag, PVP-I, PHMB, DACC) : en cas d’infection locale/charge critique, usage ciblé.

Remboursement et disponibilité

France – LPPR (LPP)

- Les pansements (dont pansements vaselinés/tulles gras) sont inscrits à la LPP.

- NOUVEAUTÉ 1er avril 2025 : première délivrance en officine des pansements inscrits LPP limitée à 7 jours (arrêté du 13/03/2025, JO 19/03/2025). Renouvellement possible selon durée de traitement mentionnée.

- Traçabilité : conserver preuves d’évaluation clinique et indication sur l’ordonnance.

Suisse – LiMA/MiGeL (AOS)

La LiMA/MiGeL liste les dispositifs pris en charge par l’AOS. La prise en charge des interfaces de contact dépend de leur inscription et des montants maximaux LiMA. Vérifier la référence et la position LiMA locales.

Belgique – INAMI

- Plaies chroniques : intervention pour pansements actifs sur autorisation du médecin-conseil.

- En officine : intervention directe d’environ 20 % pour certains pansements actifs listés (conditions réglementaires).

Disponibilité (sélection par pays)

France

- Cuticell Classic – BSN Medical : 5×5 cm, 10×10 cm

- Phartulle – Evolupharm : tailles standards

- TulleGras M.S. – Mylan (Viatris) : 5×10 cm, 10×10 cm, 10×40 cm, 20×20 cm

- Lomatuell H – Lohmann-Rauscher : 5×5 cm, 10×10 cm, 10×20 cm, 10×30 cm

- Jelonet – Smith & Nephew : 5×5 cm, 10×10 cm, 10×40 cm, rouleau 15 cm×2 m

- Sylatulle – Sylamed : 5×5 cm

- Biogaran Pansement Tulle Vaseliné – Biogaran : 5×5 cm

Suisse

Disponibilité des marques internationales : Cuticell, Lomatuell H, Jelonet, Adaptic, Grassolind. Tailles similaires à la France.

Belgique

- Lomatuell H – Lohmann-Rauscher : 5×5 cm, 10×10 cm, 10×20 cm

- Jelonet – Smith & Nephew : 10×40 cm

- Méditulle – Euromedis : tailles standards

Conclusion

Pionnier des pansements modernes, le tulle gras reste une bonne interface atraumatique pour plaies peu à modérément exsudatives et certaines brûlures superficielles, à condition d’être couplé à un pansement secondaire absorbant et intégré dans une stratégie étiologique (ex. compression pour ulcère veineux). Les preuves comparatives demeurent limitées ; le choix doit être individualisé (exsudat, site, douleur, allergènes, objectifs). En cas d’exsudat élevé, de mauvaise tolérance, de peau très fragile ou d’objectif d’accélération de la cicatrisation, envisager plutôt des alternatives (interfaces siliconées, TLC/TLC-NOSF, hydrocellulaires/hydrofibres/alginates).

Gagnez en efficacité dans vos soins des plaies avec le Cicannuaire !

Cette base de données spécialisée vous aide à choisir rapidement le bon pansement, la crème adaptée ou le dispositif idéal. Conçu par des experts en cicatrisation, il s’adresse aux infirmiers, médecins, podologues et chirurgiens. Recherche par filtres, plans de soins personnalisés, mises à jour régulières… Un outil essentiel pour les professionnels du soin, des plaies chroniques aux plaies aiguës.

FAQ

Quel est la bonne orthographe du mot tulle gras ?

le mot s’écrit « tulle gras » et non tulgras, tul gras, tulles gras, tullegras, tulle grasse comme on peut le voir parfois.

Quel est l’intérêt du tulle gras dans le traitement des plaies chroniques ou post-opératoires ?

Il protège le lit de plaie, limite l’adhérence au pansement secondaire et maintient un milieu humide. Utile en post-opératoire superficiel, mais limité en plaies chroniques où des pansements modernes sont généralement préférés.

Dans quels cas peut-on utiliser le tulle gras en toute sécurité ?

Plaies superficielles, brûlures du 1er degré, 2e degré superficielles et limitées, greffes cutanées (donneur/receveur), plaies post-opératoires peu exsudatives, avec un secondaire adapté.

Quelles sont les contre-indications ou situations à éviter avec le tulle gras ?

Plaies infectées, très exsudatives, ulcères chroniques évolués, escarres profondes/cavitaires ; allergies aux excipients (baume du Pérou, lanoline) ou aux antiseptiques (CHX, PVP-I) si tulle médicamenteux.

Quelle est la fréquence idéale de changement d’un pansement en tulle gras ?

En règle générale toutes les 24–48 h selon l’exsudat et l’évolution ; plus fréquent si dessèchement/adhérence. Peut être prolongé à 72–96 h si exsudat faible et selon protocole.

Comment appliquer et enlever correctement un tulle gras sans aggraver la plaie ?

Nettoyer au sérum physiologique, sécher la peau périlésionnelle, poser 1 couche de tulle sans tension, recouvrir avec un secondaire absorbant et fixer. Pour le retrait, irriguer au sérum si adhérence ; ne pas arracher à sec.

Le tulle gras aide-t-il réellement à cicatriser et avec quel niveau d’efficacité ?

Il favorise un milieu humide et un retrait atraumatique utile pour les plaies superficielles. Dans les plaies chroniques, l’efficacité est inférieure ou non supérieure aux pansements actifs (hydrocellulaires/hydrocolloïdes).

Le tulle gras a-t-il une action désinfectante ou antibactérienne ?

Non pour les tulles neutres (vaseline/paraffine). Seuls les tulles médicamenteux (ex. povidone-iode, chlorhexidine, argent) ont une activité antimicrobienne et doivent être utilisés de façon ciblée et limitée dans le temps.

Par quoi remplacer le tulle gras quand il n’est pas disponible ?

Compresse vaselinée/compresse de gaze grasse équivalente, interfaces siliconées (ex. Mepitel®), hydrocolloïdes/hydrocellulaires selon l’exsudat ; références proches : Adaptic®, Grassolind®, Medi Tulle®, Lomatuell H®.

Quelle est la différence entre un tulle gras simple et d’autres pansements comme les hydrocolloïdes ?

Le tulle gras est une interface passive non absorbante ; l’hydrocolloïde est un peu absorbant, gère l’exsudat et favorise la cicatrisation humide. Le choix dépend du profil lésionnel et des objectifs (douleur, exsudat, peau fragile).

Le tulle gras est-il pris en charge par la Sécurité sociale ou d’autres dispositifs de remboursement ?

Oui : France (LPPR/LPP), Suisse (LiMA/MiGeL), Belgique (INAMI) avec conditions selon références et tailles. Vérifier les listes et montants en vigueur.

Peut-on utiliser le tulle gras sur une brûlure du 2e degré et jusqu’à quel stade ?

Oui pour les 2e degrés superficiels de surface limitée ; pour les brûlures plus profondes/étendues, privilégier des pansements spécifiques et/ou avis spécialisé.

Que faire si la plaie ne cicatrise pas après plusieurs jours de traitement avec tulle gras ?

Réévaluer l’étiologie (infection, vascularisation, pression), adapter la prise en charge, passer à un pansement actif (hydrocellulaire/hydrofibre/alginate, argent si indiqué) et envisager une orientation spécialisée.

Qu’est-ce qu’un pansement en tulle gras et quelle est sa composition ?

Gaze à mailles larges imprégnée de vaseline ou de paraffine (parfois triglycérides neutres). Existe en versions médicamenteuses (PVP-I, CHX, Ag).

Pourquoi le tulle gras colle-t-il parfois à la plaie ?

Dessèchement de l’imprégnation, manque d’absorption du secondaire, intervalle de change trop long ou bourgeons proéminents coincés dans les mailles. Prévenir par un secondaire adapté et des changements réguliers ; irriguer avant retrait.

Quelle est la taille standard des tulles gras disponibles ?

Tailles courantes : 5×5, 10×10, 10×20, 20×20 cm ; formats allongés 10×40 cm et rouleaux selon les marques.

Quels sont les effets indésirables possibles du tulle gras ?

Macération des berges, adhérence secondaire, douleur au retrait, hyper-bourgeonnement si occlusion excessive, réactions d’hypersensibilité (excipients/antiseptiques).

Quels sont les noms commerciaux du tulle gras disponibles en France, Suisse et Belgique ?

Exemples : Cuticell Classic® (BSN), Lomatuell H® (Lohmann-Rauscher), Jelonet® (Smith & Nephew), Medi Tulle®, Méditulle® (Euromedis), Adaptic®, Grassolind® ; disponibilités et tailles variables selon pays.

Quel pansement mettre par-dessus le tulle gras ?

Un secondaire absorbant (compresses stériles, hydrofibre/alginate/ superabsorbant selon l’exsudat) et un maintien adapté ; éviter de superposer deux interfaces grasses.

Le tulle gras est-il adapté aux escarres ?

À réserver aux situations superficielles et peu exsudatives ; pour escarres évoluées, privilégier des interfaces/absorptions adaptées.

Quel est le prix moyen du tulle gras et son mode de délivrance ?

Ordre de grandeur : 5 à 15 € la boîte selon taille/marque/conditionnement. Délivrance en pharmacie et circuits professionnels.

Références (sélection)

- NICE. Chronic wounds: advanced wound dressings and antimicrobial dressings. ESMPB2, 2016. Lien – PDF

- Wasiak J et al. Dressings for superficial and partial thickness burns. Cochrane 2013. PubMed

- Genuino GAS et al. Petrolatum vs silver sulfadiazine in superficial partial thickness burns. Burns 2014. PubMed

- Tulle Gras wikipedia

- Allergies : Baume du Pérou (revue 2019/2021), Lanoline (ACDS Allergen of the Year 2023). 1 – 2 – 3 – 4

- NICE CG179 (2014, surveillance 2018). Ulcères de pression : ne pas utiliser de gaze. Lien

- VLU et compression : NICE HTE (2025) & revues 2023/2021. HTE – 2023 – 2021

- Réglementation France (LPP 2025) : Ordre des Pharmaciens, AMELI, Legifrance. 1 – 2 – 3

- Suisse – LiMA/MiGeL : OFSP. FR – DE

- Belgique – INAMI & organismes.