Dermite irritative ou allergique : comment et quand tester ?

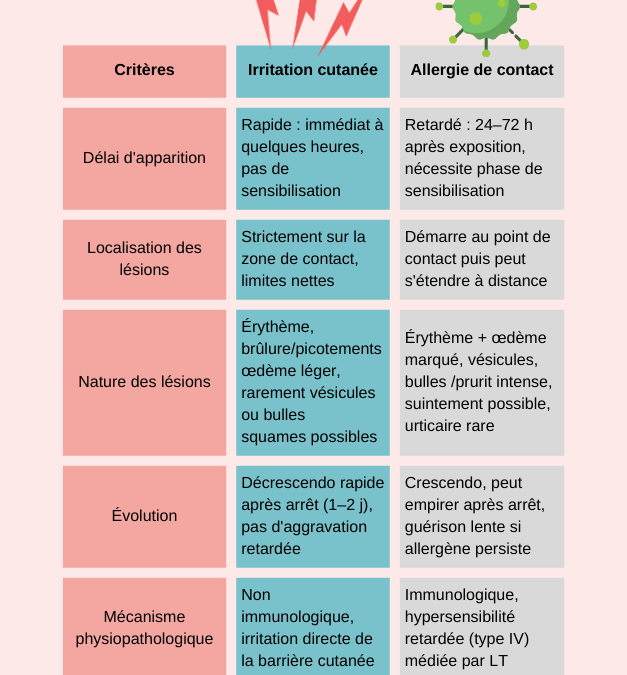

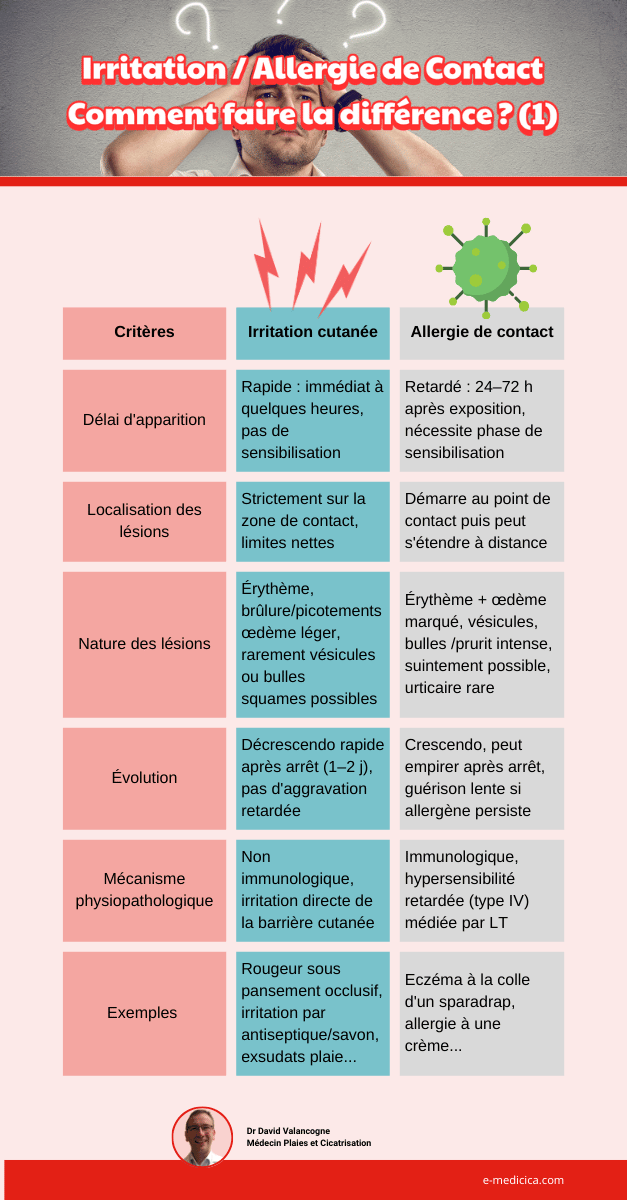

Pourquoi différencier dermite irritative et allergique ?

Symptômes similaires, causes opposées : l’irritation est une agression directe ; l’allergie, une réaction immunitaire.

Une erreur de diagnostic prolonge la souffrance et ralentit la guérison.

Les tests cutanés pour orienter le diagnostic

Test d’usage

-

Appliqué au pli du coude

-

Produit pur ou dilué, sous film occlusif

-

Surveillance jusqu’à 7 jours

-

Résultat positif = produit incriminé

Limites

-

Ne teste qu’un produit à la fois

-

Ne précise pas l’ingrédient en cause

-

Faux négatifs possibles

Mode d’emploi détaillé du test d’usage

- Nettoyer et sécher le pli du coude

- Appliquer une noisette du produit suspect

- Couvrir avec un pansement transparent (type Tegaderm®)

- Inscrire la date et l’heure

- Laisser poser 4 jours

- Surveiller l’apparition de rougeur ou eczéma jusqu’à J7

Les patch-tests : pour un diagnostic précis

En quoi consistent-ils ?

-

Réalisés par un allergologue ou dermatologue

-

Application d’environ 30 allergènes standards + substances personnalisées

-

Lecture à 48h, 72h, parfois J7

Personnalisation selon le patient

On peut ajouter :

-

Produits personnels : crèmes, pansements, cosmétiques

-

Substances professionnelles : gants, désinfectants, résines

-

Allergènes liés aux loisirs : peinture, bijoux, colles…

Quand orienter vers les patch-tests ?

-

Si le test d’usage est négatif mais les signes persistent

-

Si plusieurs produits sont suspects

-

En contexte professionnel à risque

-

Avant une réexposition thérapeutique

Précautions pratiques à ne pas oublier

-

Toujours dater la pose du test

-

Ne pas négliger les réactions retardées (jusqu’à J7)

-

Assurer un suivi rigoureux des signes cliniques

Conclusion : en cas de doute, testez

Le test d’usage est un outil simple, rapide et accessible.

Les patch-tests permettent un diagnostic plus fin et ciblé.

➡️ Ne restez pas dans le flou : testez, observez, collaborez avec les spécialistes.