Infirmier expert en cicatrisation : pourquoi attendre un poste qui n’existe pas ?

Mon ulcère veineux coule trop : que faire

Angiodermite nécrotique (ulcère de Martorell) : signes, diagnostic, traitement

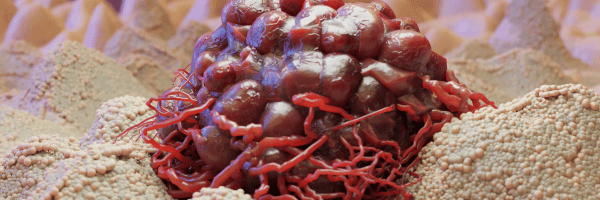

L’angiodermite nécrotique est un type d’ulcère ischémique particulièrement douloureux du membre inférieur, souvent confondu avec d’autres plaies chroniques de jambe. Cette pathologie, encore trop souvent méconnue, nécessite une prise en charge spécifique et rapide. Découvrez comment l’identifier, la différencier et la traiter efficacement en pratique clinique, la greffe restant le traitement le plus efficace.

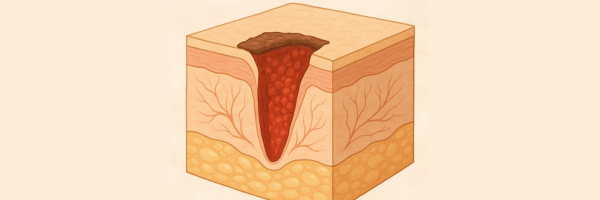

Qu’est-ce que l’angiodermite nécrotique ?

L’angiodermite nécrotique (aussi appelée « angiodermite nécrosante », « ulcère de Martorell », « ulcère suspendu », « ulcère hypertensif », vasculopathie livedoïde) est une plaie cutanée ischémique liée à une microangiopathie artériolaire des membres inférieurs. Elle est due à une occlusion des petites artères du derme, dans un contexte d’hypertension artérielle ancienne, parfois de diabète ou d’insuffisance veineuse chronique.

Quelle est la cause de l’angiodermite nécrotique ?

L’origine précise de cette maladie reste mal connue : on suspecte un rôle central des atteintes vasculaires (microangiopathie hypertensive), mais d’autres facteurs sont probablement impliqués.

Quel est le terrain de l’angiodermite nécrotique ?

Bien que l’angiodermite nécrotique soit souvent présentée comme une maladie rare, elle peut représenter jusqu’à 10 à 15 % des ulcères de jambe dans certaines études. Elle atteint en priorité les femmes de plus de 65 ans, mais peut aussi toucher les hommes. Le terrain vasculaire est constant : hypertension artérielle ancienne, diabète, parfois insuffisance veineuse. La bilatéralité et la symétrie sont possibles : une même lésion peut se développer sur les deux jambes. Il n’y a jamais d’angiodermite nécrotique au-dessus du genou ou au niveau du pied.

Quels sont les signes cliniques typiques ?

- La lésion démarre généralement après un traumatisme minime à la jambe.

- Elle débute par une rougeur, évolue vers un aspect violacé, puis une nécrose cutanée avec formation rapide d’une ulcération extrêmement douloureuse.

- La douleur est d’emblée intense et permanente, même la nuit, sans position de soulagement.

- L’ulcération s’étend de façon centrifuge, à partir d’une bordure rouge et violacée (livédo).

- L’évolution peut être aggravée par le frottement ou une détersion agressive, traduisant un phénomène de pathergie.

Comment diagnostiquer l’angiodermite ?

Le diagnostic est avant tout clinique.

À l’examen, la plaie est nécrosée, à bords nets, peu exsudative, souvent localisée sur la partie antéro-externe du tibia, parfois de manière bilatérale et symétrique. Elle peut aussi se situer en regard de la zone achilléenne (exemple : suite à un frottement sur le talon d’une chaussure). La périphérie violacée (« livédoïde ») est caractéristique.

Un bilan doppler artériel des membres inférieurs est indispensable : il permet d’exclure une artérite sévère.

Quelle est la place de la biopsie ? Elle est proposée en cas de doute diagnostic.

Quels sont les diagnostics différentiels ?

- Ulcère artériel : terrain d’artériopathie, localisation plutôt au pied ou aux orteils, absence de microangiopathie

- Pyoderma gangrenosum : ulcère très inflammatoire, bords violacés, contexte de maladie systémique

- Ulcères veineux : bords irréguliers, exsudat abondant, douleur moins intense

- Nécrose cutanée d’autres origines : calciphylaxie en cas d’insuffisance rénale chronique sévère

Le patient peut parfois avoir une insuffisance veineuse associée ou une artériopathie oblitérante des membres inférieures mais celle-ci ne doit pas être suffisamment sévère pour expliquer la présence de l’angiodermite nécrotique.

Tableau résumé des diagnostics différentiels

| Diagnostic | Localisation | Douleur | Terrain | Aspect de la plaie |

|---|---|---|---|---|

| Angiodermite nécrotique | Tibia antéro-externe mais jamais au dessus du genou et au niveau du pied | Intense, permanente | Femme >65 ans, HTA, diabète | Nécrose noire, bords nets, extension centrifuge, livedo périphérique |

| Ulcère artériel | Pied, orteils, suspendu | Intense | Artériopathie | Nécrose sèche, creusante |

| Pyoderma gangrenosum | Jambe, périostéal | Variable | Maladie systémique | Bords violacés, très inflammatoire |

| Ulcère veineux | Plutôt malléolaire | Modérée | Insuffisance veineuse | Bords irréguliers, exsudat |

| Calciphylaxie cutanée | Jambe, cuisse | Très douloureux | IRC sévère | Nécrose, calcifications sous-cutanées |

Quels sont les facteurs favorisants ?

L’angiodermite nécrotique est surtout liée à une microangiopathie hypertensive, secondaire à une HTA ancienne. Les facteurs de risque : hypertension artérielle, diabète, âge avancé, insuffisance veineuse, obésité.

Des facteurs favorisants : traumatisme même minime, friction, parfois gestes de soins inadaptés (détersion agressive). Attention à la calciphylaxie cutanée chez les patients en insuffisance rénale chronique sévère : le diagnostic différentiel est parfois difficile.

Comment soigner une angiodermite nécrotique ?

Séquence du traitement

- Repos +++ et traitement efficace de la douleur (antalgiques palier II/III) en premier lieu

- Greffe précoce +++ : traitement principal, permettant un soulagement rapide de la douleur et un arrêt de la poussée

- Soins locaux : pansements doux, éviter toute friction ou détersion agressive (phénomène de pathergie).

- La douche n’est pas contre-indiquée, à condition de respecter un faible débit

- Compression non recommandée

- Contrôle strict de la tension artérielle et correction des facteurs de risque cardiovasculaires

- Traitements complémentaires possibles : corticoïdes topiques forts, thérapie par pression négative, PRP en gel, matrices dermiques, anticoagulants (en cours d’évaluation), électrothérapie (prometteuse)

- Prévention des complications : surinfection : prélèvement bactériologique, antibiothérapie adaptée si besoin

- Prise en charge pluridisciplinaire (médecin, infirmier expert en plaies, dermatologue, chirurgien plasticien)

Quelles sont les indications d’hospitalisation ?

L’hospitalisation est souvent nécessaire en cas de lésion étendue ou de douleur incontrôlable.

La stratégie thérapeutique dépend de l’ancienneté de la plaie et de la réponse au traitement. Des traitements spécialisés peuvent être nécessaires pour obtenir la cicatrisation complète.

Suivez ma formation pour établir une stratégie adaptée.

Quelles sont les complications possibles et l’évolution ?

Comme toute plaie chronique, l’angiodermite nécrotique expose à plusieurs complications :

- Surinfection bactérienne : le risque de surinfection locale est élevé, surtout chez les patients fragiles. Un prélèvement bactériologique est indiqué devant tout signe clinique d’infection.

- Douleur chronique invalidante : la douleur peut persister longtemps et altérer la qualité de vie, nécessitant parfois une prise en charge antidouleur spécialisée.

- Retard de cicatrisation : certaines lésions évoluent lentement malgré une prise en charge optimale, notamment en cas de terrain défavorable (diabète, âge avancé).

- Extension ou récidive : l’ulcère peut s’étendre de façon centrifuge, ou réapparaître sur l’autre jambe (atteinte bilatérale possible).

- Exposition tendineuse ou osseuse possible selon les localisations

- Risque d’amputation : exceptionnel mais possible en cas d’évolution défavorable, d’infection profonde ou de perte de substance importante.

Par ailleurs, il n’existe pas de risque dégénératif connu (transformation maligne) associé à l’angiodermite nécrotique.

Combien de temps pour cicatriser ?

La durée de cicatrisation d’une angiodermite nécrotique est variable : elle dépend du terrain, de la précocité du diagnostic, et de la rapidité de mise en place d’une greffe cutanée. Avec une prise en charge adaptée, la greffe permet souvent une cicatrisation en quelques semaines. Sans greffe, l’évolution est généralement lente : plusieurs mois sont parfois nécessaires pour obtenir la fermeture complète de la plaie.

Un suivi spécialisé est recommandé jusqu’à cicatrisation complète pour prévenir la récidive.

Quelle prévention des récidives proposer ?

- Équilibration du diabète et de l’hypertension artérielle

- Crémage régulier des jambes

- Éviter les chocs (protection des jambes)

z

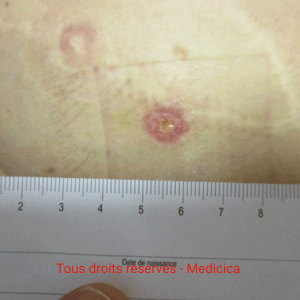

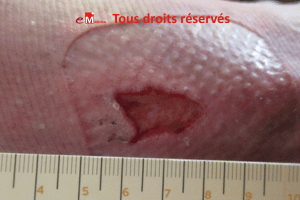

Cas cliniques et photos

Illustrations cliniques : deux présentations contrastées d’angiodermite nécrotique

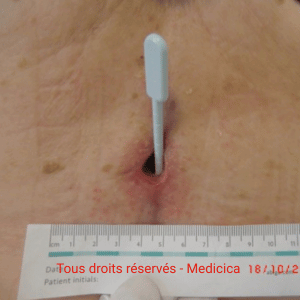

Cas clinique n°1 : une angiodermite nécrotique particulièrement récalcitrante

Cas clinique : une plaie rétive et évolutive

Un homme de 76 ans consulte pour une lésion

malléolaire externe droite, d’environ 1,5 cm,

apparue dix jours plus tôt après un traumatisme minime. La plaie est

d’emblée extrêmement douloureuse, s’étend de manière centrifuge et présente

une nécrose cutanée rapidement progressive. Le terrain est typique :

hypertension artérielle ancienne et diabète de type 2.

Un Doppler artériel ne retrouve pas d’artériopathie sévère, ce qui oriente

vers une angiodermite nécrotique. La lésion étant récente, une

greffe en pastilles est indiquée pour stopper la poussée et soulager la

douleur. La première semaine est favorable, mais dès la deuxième semaine, la

douleur réapparaît et la nécrose reprend, signe d’échec partiel.

Une électrostimulation est tentée avec un soulagement incomplet.

L’angiodermite continue pourtant de s’étendre. Peu après, la situation se

dégrade brutalement avec fièvre, creusement et

contact osseux. Le scanner confirme une ostéoarthrite,

imposant une prise en charge urgente par le chirurgien plasticien.

Deux lavages articulaires sont réalisés avec prélèvements, suivis

d’une antibiothérapie. Un lambeau est posé. Malgré une

évolution d’abord favorable, une nouvelle zone de nécrose apparaît à

J+15. Une greffe complémentaire est tentée, puis deux greffons en pastilles

sont appliqués en consultation suite à une nouvelle nécrose localisée.

Ce cas illustre la complexité extrême de certaines angiodermites

nécrotiques, parfois réfractaires malgré une prise en charge rigoureuse,

multidisciplinaire et rapidement initiée.

Enseignements du cas n°1

- Hyperalgie persistante : la réapparition de la douleur est un signal d’extension nécrotique.

- Greffe précoce parfois insuffisante : certaines angiodermites restent réfractaires malgré une stratégie optimale.

- Creusement + fièvre = urgence : évoquer une atteinte profonde (osteoarthrite, ostéite).

- Nécessité d’une équipe pluridisciplinaire : chirurgien plasticien, infectiologue, équipe douleur, infirmier expert.

- Évolution imprévisible : récidives de nécrose possibles même après lambeau et greffes multiples.

Cas clinique n°2 : une angiodermite nécrotique stabilisée par l’adaptation des soins

Cas clinique : une forme contrôlée par des soins ultra-doux

Une patiente octogénaire, hypertendue, présente une plaie très douloureuse

après un choc contre une table basse, au niveau du tibia gauche. La lésion,

d’environ 1 cm, est inflammatoire, lentement extensive, avec un

livedo périphérique.

Elle décrit des douleurs intermittentes intenses et de fortes douleurs

nocturnes. Les soins déclenchent eux-mêmes une douleur prolongée. Les pouls

sont difficilement perceptibles, et un bilan est programmé pour éliminer une

AOMI sévère ou une infection chronique.

Dans l’attente, des soins ultra-doux sont prescrits : arrêt du frottement,

simple tamponnement, et interruption de la détersion mécanique. Les

bilans ne retrouvent ni AOMI sévère ni infection.

Quinze jours plus tard, la patiente est nettement soulagée : la périphérie

n’est plus inflammatoire, et un début de cicatrisation apparaît.

Une pathergie induite par des soins trop agressifs est suspectée.

Les soins doux sont poursuivis. Devant un œdème associé, une

contention légère à faible élasticité est mise en place, bien tolérée,

sans réactivation de l’angiodermite. La plaie cicatrise en

deux mois, sans intervention supplémentaire.

Ce cas montre qu’une simple adaptation des soins locaux, respectant la

fragilité cutanée et limitant la pathergie, peut suffire à obtenir une

cicatrisation complète.

Enseignements du cas n°2

- Identifier la pathergie : les soins trop vigoureux aggravent l’inflammation et la douleur.

- Soins ultra-doux : tamponner au lieu de frotter, éviter la détersion mécanique.

- Exclure AOMI sévère et infection : bilans vasculaires et biologiques indispensables.

- Contention légère possible dans certains cas : utile sur l’œdème et bien tolérée si AOMI exclue.

- Approche minimaliste efficace : parfois, adapter les soins suffit à atteindre la cicatrisation.

Sources / Références

- Mansour M, Alavi A. (2019). Martorell ulcer: chronic wound management and rehabilitation. Chronic Wound Care Management and Research, 6, 83-88. https://doi.org/10.2147/CWCMR.S172427

- Senet P. (2016). Compression in hypertensive leg ulcer (Martorell’s ulcer). Veins and Lymphatics, 5(1), 5987. https://doi.org/10.4081/vl.2016.5987

- Mahé E, Montfort JB, Senet P, Nguyen-Chi HN. (2021). Prise en charge de l’angiodermite nécrotique en France. Phlébologie, 74(3), 85-89 : lien.

- Vuerstaeek JDD, Reeder SWI, Henquet CJM, Neumann HAM. (2010). Arteriolosclerotic ulcer of Martorell. JEADV, 24(8), 867-874. https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2009.03553.x

- Braun-Falco M, Kovnerysz E, Schliemann S, Dissemond J. (2020). Angiodermite nécrotique : un ulcère à connaître. Revue Médicale Suisse, 16(636), 636-641: lien.

- Körber A, Klode J, Al-Benna S, Wax C, Schadendorf D, Steinstraesser L, et al. (2011). Etiology of chronic leg ulcers in 31,619 patients in Germany analyzed by an expert survey. JDDG, 9(2), 116-121. https://doi.org/10.1111/j.1610-0387.2010.07535.x

- Abbade LPF, Miot HA, Orsini M, Rossi BM, Marques SA, Hamzagic F, et al. (2021). Consensus on the diagnosis and management of chronic leg ulcers. Anais Bras Dermatol, 96(3), 246-272. https://doi.org/10.1016/j.abd.2020.12.004

- Dissemond J. (2017). Chronic leg ulcers. Hautarzt, 68(8), 614-620. Lien

- Bertin A, Senet P. (2019). Ulcères veineux : lésions atypiques à ne pas méconnaître. Phlébologie, 72(4), 28-37 : lien.

Tout savoir pour prendre en charge l'angiodermite nécrotique

Suivez notre formation approfondie avec photos, protocoles de soins et de traitement.

Cicatrice hypertrophique et chéloïde : diagnostic prévention et traitement

Les cicatrices hypertrophiques et les cicatrices chéloïdes représentent deux formes de cicatrisation pathologique fréquemment rencontrées après chirurgie ou traumatisme cutané. Elles partagent un mécanisme commun d’hyperprolifération fibroblastique, mais se distinguent par leur évolution clinique : la cicatrice hypertrophique reste confinée aux berges de la plaie et tend à régresser, tandis que la cicatrice chéloïde envahit les tissus sains voisins, formant une masse fibreuse persistante.

La prise en charge thérapeutique repose sur une prévention précoce (silicone, pressothérapie, hydratation) et, en cas d’évolution défavorable, sur des traitements curatifs combinés : injections de corticoïdes intralésionnelles, laser, voire chirurgie associée à une radiothérapie. L’objectif est d’obtenir une cicatrice plane, souple et indolore, tout en limitant le risque de récidive.

Sommaire

- Quelle est la différence entre cicatrice hypertrophique et cicatrice chéloïde ?

- Quelles sont les caractéristiques cliniques et histologiques d’une cicatrice hypertrophique ?

- Quelles sont les particularités de la cicatrice chéloïde ?

- Quels sont les facteurs de risque des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes ?

- Quels traitements préventifs permettent d’éviter ces cicatrices ?

- Quels traitements curatifs peut-on proposer après six mois ?

- Quel est l’intérêt du traitement par laser ?

- Quand envisager la chirurgie et la radiothérapie ?

- Quels traitements ont démontré leur efficacité scientifique ?

- Sources

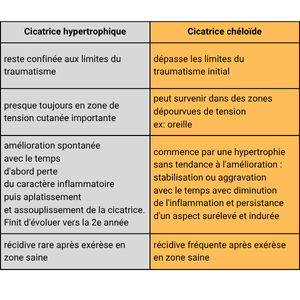

Quelle est la différence entre cicatrice hypertrophique et cicatrice chéloïde ?

Les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes partagent une hyperprolifération dermique. La précocité du traitement chirurgical associé à la prévention secondaire a permis de réduire ces séquelles cutanées. C’est l’évolution qui va distinguer ces deux types de cicatrices.

Quelles sont les caractéristiques cliniques et histologiques d’une cicatrice hypertrophique ?

La cicatrice hypertrophique se manifeste par une lésion boursouflée, rouge, douloureuse et prurigineuse. Elle apparaît dans le mois suivant le traumatisme et reste confinée dans les limites de la plaie initiale, souvent dans les zones de tension cutanée.

Histologiquement, elle contient des myofibroblastes et du collagène de type III orienté parallèlement au derme. Elle tend à régresser spontanément après 12 à 18 mois. La récidive après exérèse chirurgicale reste rare.

Quelles sont les particularités de la cicatrice chéloïde ?

La cicatrice chéloïde débute comme une cicatrice hypertrophique mais évolue différemment. C’est une forme invasive et persistante. Elle est rare chez le brûlé.

En quoi la cicatrice chéloïde diffère-t-elle fondamentalement de la cicatrice hypertrophique ?

Elle envahit la peau saine et s’étend au-delà de la plaie initiale, formant des prolongements irréguliers parfois en « pinces d’écrevisse ». Elle apparaît même dans des zones sans tension (ex. : oreille).

Histologiquement, ses fibres de collagène sont plus épaisses et désorganisées, sans myofibroblastes, ce qui explique la fréquence des récidives après exérèse.

Quels sont les facteurs de risque des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes ?

- Facteurs ethniques et génétiques : prévalence élevée chez les peaux noires et asiatiques.

- Âge : risque accru entre 10 et 30 ans.

- Localisation : sternum, épaules, cou, oreilles, visage, pubis, genou.

- Autres facteurs : infection, corps étranger, « peau grasse » (séborrhéique).

Quels traitements préventifs permettent d’éviter ces cicatrices ?

Pourquoi la prévention est-elle essentielle ?

La prévention débute dès la cicatrisation complète et se poursuit 6 semaines à 24 mois selon le contexte.

Le massage cicatriciel est-il efficace ?

Le massage cicatriciel (palper-rouler) favorise la souplesse et la revascularisation. Il débute trois semaines après le retrait des points.

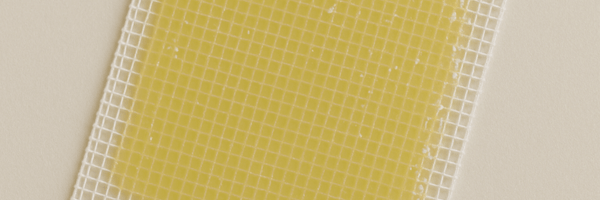

Les pansements siliconés sont-ils un traitement clé ?

Les pansements siliconés (MEPIFORM®, CICA CARE®, LUMIDERM®…) sont le traitement de référence. Application progressive (2h/j → 16h/j), lavables et réutilisables. Pour les zones difficiles : gels de silicone (Cicaplast B5®, KELO-COTE®).

Quel est le rôle de la pressothérapie ?

Les vêtements compressifs (JOBST®, THUASNE®…) exercent une pression de 6 à 13,5 mmHg, réduisant œdème et tension cicatricielle.

Pourquoi l’hydratation cutanée est-elle importante ?

L’hydratation entretient la souplesse cutanée. Le gel de silicone s’applique matin et soir sur peau propre et sèche.

Existe-t-il d’autres traitements préventifs ?

La mécano-stimulation (LPG®) peut être proposée sur cicatrice mature et solide.

Quels traitements curatifs peut-on proposer après six mois ?

Quel est l’intérêt de la corticothérapie intralésionnelle ?

Les injections de triamcinolone acétonide (Kenacort®) réduisent l’inflammation, le prurit et l’épaisseur de la cicatrice. Applications topiques limitées pour éviter l’atrophie.

Quels sont les autres traitements injectables disponibles ?

- 5-Fluorouracile (5-FU) : aplatit les cicatrices et améliore les symptômes.

- Bléomycine : effet durable avec bonne tolérance.

Quel est l’intérêt du traitement par laser ?

Les lasers vasculaires (à colorant pulsé) ou fractionnés (CO₂, Er:YAG) réduisent la vascularisation et améliorent texture et souplesse. Le PDL est considéré comme le « gold standard ».

Quand envisager la chirurgie et la radiothérapie ?

Après un an sans amélioration, une révision chirurgicale peut être envisagée, associée à une brachythérapie post-opératoire à l’iridium 192 (4–5 fractions de 3 Gy).

Pour les lésions étendues : derme artificiel Integra® et greffe secondaire pour guider la cicatrisation.

Quels traitements ont démontré leur efficacité scientifique ?

- Pressothérapie (plaques ou gels de silicone)

- Injections de corticoïdes intralésionnels

- Correction chirurgicale ciblée

La prise en charge reste individualisée et multidisciplinaire, impliquant chirurgiens, dermatologues et radiothérapeutes.

Sources et références

- Prise en charge non chirurgicale des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes (2018)

- Management of keloid and hypertrophic scars (2005)

- Le traitement médical des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes (2018)

- Traitement des chéloïdes : où en sommes-nous ? Revue Médicale Suisse (2019)

- Management of Keloids and Hypertrophic Scars, American Family Physician (2024)

- Management of Keloids and Hypertrophic Scars (2009)

- Strategies to prevent hypertrophic scar formation: a review (2020)

- The Most Current Algorithms for the Treatment and Prevention of Hypertrophic Scars and Keloids, Plastic and Reconstructive Surgery (2021)

- Silicone sheets and new gels to treat hypertrophic scars and keloids: A short review (2020)

- The use of fluid silicone gels in the prevention and management of scars (2022)

- Topical Silicone Sheet Application in the Treatment of Hypertrophic Scars and Keloids (2016)

- Prevention and management of hypertrophic scars after laparoscopic surgery using silicone gel sheets (2022)

- An International e-Delphi Study on the Treatment of Keloids with Intralesional Corticosteroids (2024)

- Combined versus single treatment regimens for keloid therapy (2021)

- Treatment of hypertrophic scars and keloids using intralesional laser therapy (2020)

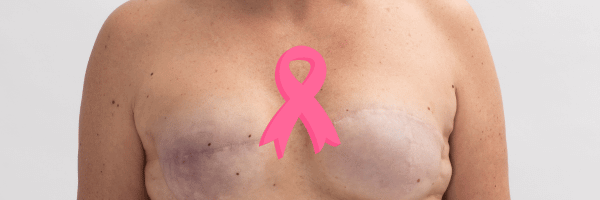

Reconstruction mammaire après cancer : cicatrisation et risques

Après une mastectomie, la reconstruction mammaire améliore l’image corporelle et la qualité de vie, mais le temps de la cicatrisation nécessite une attention particulière. La reconstruction qu’elle soit immédiate ou différée impose une surveillance et des décisions rapides en cas d’alerte. Cet article synthétise les repères clés pour les soignants experts : facteurs de risque, signes précoces et conduites à tenir en cas de troubles cicatriciels pour sécuriser le parcours.

Au sommaire

- Qu’est ce que la reconstruction mammaire ? Ses objectifs et le suivi

- Intervetion immédiate ou différée ?

- Quelles sont les techniques chirurgicales ? Prothèse, expandeur, lambeaux (DIEP)

- Quelle surveillance précoce pour les cicatrices ?

- Quelles sont les complications précoces des cicatrices ?

- Infections et implant

- Quelles sont les complications cutanées intermédiaires et tardives ?

- Quelles prévention effectuer et comment optimiser la période péri-opératoire ?

- Quels dispositifs pour améliorer l’aspect esthétique ?

- Radiothérapie et reconstruction mammaire : quel délai et quelle séquence adopter ?

- FAQ – Reconstruction mammaire & cicatrisation

- Références

Qu’est ce que la reconstruction mammaire ? Ses objectifs et le suivi

La reconstruction après cancer vise à restaurer forme et volume du sein après mastectomie, avec un impact attendu sur l’image corporelle et la qualité de vie.

La décision est partagée, s’inscrivant dans un parcours pluridisciplinaire de soins post-opératoires.

Le suivi post-mastectomie doit être expliqué : l’information doit être claire, nuancée et adaptée au projet thérapeutique.

Intervention immédiate ou différée ?

Deux stratégies sont possibles : immédiate (dans le même temps que la mastectomie) ou différée (après traitements adjuvants comme la chimiothérapie/radiothérapie ou l’optimisation des facteurs de risque).

Quelles sont les techniques chirurgicales après mastectomie ? Prothèse, expandeur, lambeaux (DIEP)

La reconstruction par implant comprend la reconstruction mammaire par prothèse (un temps) ou un protocole en deux temps avec

expandeur mammaire avant la prothèse définitive.

Les lambeaux autologues (dont DIEP) apportent du tissu vascularisé : Le tissu vivant prélevé chez la patiente (peau ± graisse, parfois muscle), est déplacé pour reconstruire le sein. Le lambeau conserve sa vascularisation. Il est soit relié par un pédicule intact (lambeau pédiculé), soit rebranché sur des vaisseaux du thorax en microchirurgie (lambeau libre, p. ex. DIEP). Objectif : apporter un volume et une couverture de bonne qualité, notamment en terrain irradié, sans implant.

Quelle surveillance précoce pour les cicatrices ?

Surveiller la cicatrice de mastectomie : couleur, chaleur, douleur, écoulement, tension cutanée.

La prise en charge des plis, zones de souffrance ou de tension cutanée doit suivre le protocole du chirurgien.

Le suivi de la cicatrice de mastectomie s’effectue en période précoce (J1–J15) puis jusqu’à stabilisation.

Quelles sont les complications cutanées précoces les plus fréquentes ?

Désunion nécessitant des pansements adaptés (alginates de calcium/hydrofibres/hydrocellulaires), suture dirigée ou cicatrisation dirigée selon la profondeur.

Nécrose cutanée : délimitation, soins locaux, débridement. Une reprise éventuelle est proposée si l’atteinte est profonde.

Sérome : ponctions itératives, prescription de vêtements compressifs, et prévention.

Hématome : évacuation chirurgicale si tension douloureuse.

Infections et implant

Les tableaux superficiels nécessitent une antibiothérapie adaptée et des soins locaux.

Les pansements indiqués sont les alginates de calcium, pansement au DACC, pansements à l’Ag, hydrofibres, pansements superabsorbants. Les pansements occlusifs doivent être impérativement évités. Les solutions antibiofilms comme le PRONTOSAN ® ou l’OCTENIDINE ® peuvent être proposées. Dans ces circonstances, les soins locaux sont obligatoirement quotidiens.

En cas d’atteinte profonde autour d’un implant, un lavage chirurgical avec changement ou ablation peut être proposé selon le timing et les résultats bactériologiques.

Le sauvetage d’implant reste envisageable dans certaines situations précoces et contrôlées.

Quelles sont les complications cutanées intermédiaires et tardives les plus fréquentes ?

Intermédiaires (1–6 mois). Douleurs et troubles sensitifs (hypo-/dysesthésies), nécrose graisseuse, anomalies de forme ou de volume,

asymétries ou ptose du sein reconstruit. Après lambeau autologue, surveiller le site donneur (défaut de fermeture, protrusion/hernie abdominale selon le type de lambeau).

Adaptation de la prise en charge : antalgiques, rééducation, retouches limitées si gênes fonctionnelles ou esthétiques invalidantes.

Tardives (> 6 mois) :

cicatrices pathologiques : hypertrophiques et chéloïdes sur cicatrices de mastectomie ou de site donneur. Prévention : réduction des tensions, prise en charge des facteurs locaux. Place des dispositifs siliconés et pressothérapie selon protocole. Infiltrations, retouches prudentes, techniques adjuvantes selon disponibilité.

En cas d’implant : coque périprothétique (douleur, rétraction, déformation), ondulations, malposition/rotation. Rupture et sérome tardif ou infection à bas bruit. La conduite est graduée : imagerie si doute, ponction/culture pour un liquide tardif.

Discussion de capsulotomie/capsulectomie, changement ou ablation d’implant selon le cas.

En pratique : informer les patientes des signes d’alerte et des délais de consultation. Suivi à moyen et long terme, surtout en terrain irradié ou en cas de facteurs de risque.

Quelles prévention effectuer et comment optimiser la période péri-opératoire ?

Plusieurs facteurs bien identifiés majorent le risque de complications : tabac, IMC élevé, diabète, âge, antécédents de radiothérapie.

La prévention comprend sevrage tabagique, contrôle glycémique, optimisation nutritionnelle et un bon timing opératoire.

Au bloc opératoire : atraumatisme tissulaire, hémostase, drainage raisonné, prophylaxie selon protocole.

Quels dispositifs pour améliorer l’aspect esthétique ?

Des dispositifs de symétrisation peuvent être proposés, comme le mamelon silicone cancer. Ces choix doivent rester cohérents avec le projet chirurgical et les attentes de la patiente.

Radiothérapie et reconstruction mammaire : quel délai et quelle séquence adopter ?

La radiothérapie post-mastectomie impose une reconstruction différée. Elle est de 12 à 18 mois après la fin de la radiothérapie, permettant aux tissus de récupérer de la fibrose induite.

Paradoxalement, les complications sont minimales dans les 3 premiers mois ou après 24 mois, la période de 3 à 6 mois présentant le risque le plus élevé (près de la moitié des complications).

Trois séquences thérapeutiques sont possibles : la reconstruction différée (taux de complications le plus faible), l’utilisation d’expandeurs avec échange tardif après radiothérapie (compromis acceptable), ou la séquence inversée avec radiothérapie néoadjuvante (protocole émergent), c’est à dire après reconstruction.

La radiothérapie après reconstruction entraîne des complications spécifiques : contracture capsulaire, infections majorées, et échec reconstructif dans 1/4 des cas pour les implants. Elle altère aussi la qualité de la peau compliquant l’insertion d’un implant ou la réalisation d’un lambeau. Les autres complications sont : retard de cicatrisation, nécrose cutanée, fibrose et cicatrice hypertrophique.

L’échange expandeur-implant définitif doit attendre au minimum 6 mois après radiothérapie pour minimiser les désunions cicatricielles. Les évolutions vers la radiothérapie hypofractionnée (16 / 25 séances) n’augmentent pas les complications et améliorent la tolérance, optimisant ainsi la séquence thérapeutique.

FAQ – Reconstruction mammaire & cicatrisation

Quelle reconstruction après une mastectomie ?

Trois approches principales : implant (pré- ou sous-pectoral, souvent avec matrice), lambeau autologue (DIEP, grand dorsal, PAP…) et lipofilling (souvent en complément). Le choix dépend de la qualité tissulaire (irradiation ?), des comorbidités (IMC, diabète, tabac), des préférences de la patiente, et de l’expertise de l’équipe. En terrain irradié, on privilégie souvent le lambeau pour apporter des tissus bien vascularisés.

Quel est le temps moyen de cicatrisation après une reconstruction, et comment optimiser la guérison ?

Peau/plaie : environ 2–3 semaines pour l’épithélialisation (si fermeture primaire), 4–6 semaines pour une cicatrice « mûre » initialement. Tissus profonds : remodelage 6–12 semaines (implant), 8–12 semaines (lambeau) avec consolidation progressive. Optimiser : arrêt du tabac ≥4 sem avant/après, contrôle glycémique, apport protéique suffisant, gestion des volumes (expanseur), prévention sérome/hématome (drains, compression), pansements adaptés, Thérapie par pression négative si risque élevé.

Quels sont les facteurs de risque de retard de cicatrisation et comment les prévenir ?

Principaux facteurs : radiothérapie, tabagisme, IMC ≥ 30, diabète mal équilibré, dénutrition, grandes tensions cutanées, durée opératoire longue. Prévenir : sevrage tabagique, optimisation pondérale et nutritionnelle, planning opératoire (immédiate vs différée), technique atraumatique, évaluation per-op de la perfusion (ICG, thermographie), antibioprophylaxie, drains, TPN ciblée.

Quelles sont les complications locales à surveiller ?

Précoces (J0–J30) : hématome, sérome, infection du site opératoire, désunion/déhiscence, nécrose cutanée ou du complexe aréolo-mamelonnaire, souffrance de lambeau. Tardives : extrusion d’implant, nécrose graisseuse, cicatrices hypertrophiques/chéloïdes, coque capsulaire (implant), complications du site donneur (sérome, hernie abdominale, faiblesse dorsale).

Quels soins locaux et crèmes utiliser pour améliorer souplesse et apparence des cicatrices, et quand ?

Après fermeture complète (en général à 2–3 semaines) : hygiène douce, hydratation quotidienne (crème neutre non parfumée), gel/feuilles de silicone 12–24 h/24 pendant 8–12 sem pour prévenir l’hypertrophie, massages cicatriciels progressifs dès que non douloureux (≈3–4 sem). Photoprotection SPF 50+ ≥ 6 mois. En cas d’irritation adhésifs : privilégier les interfaces siliconées.

Quel est l’impact d’une radiothérapie ou chimiothérapie sur la cicatrisation, et le moment optimal pour la reconstruction ?

Radiothérapie : fragilise la peau (fibrose, ischémie), augmentation nécrose, désunion, infection et coque capsulaire avec implant. Le plus sûr : mastectomie → (éventuel expanseur) → radiothérapie → reconstruction différée après 6–12 mois. Chimiothérapie : possible retard de cicatrisation ; on espace la chirurgie de reconstruction d’environ 4–6 sem après la dernière cure.

Quels exercices de kinésithérapie sont recommandés ?

Phase précoce (J2–J10) : respiration diaphragmatique, mobilisation douce main-coude-épaule sous la douleur, posture/scapula. Phase intermédiaire (sem 3–6) : amplitude progressive (bâton, mur), glissements scapulaires, étirements pectoraux doux, auto-drainage si œdème. Phase tardive (après 6 sem) : renforcement léger ceinture scapulaire, proprioception. Adapter si lambeau abdominal (gainage progressif, éviter efforts 6–8 sem).

Quelle surveillance post-opératoire, à quelle fréquence, et quels signes d’alerte ?

Rythme type : J7–J10 (pansements, retrait fils/drains), 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, puis annuel. Alerte urgente : fièvre >38 °C, sein rouge et douloureux, écoulement purulent, désunion qui s’élargit, apparition d’une zone violacée/noirâtre (ischémie), douleur brutale avec tuméfaction (hématome), implant visible/palpable sous peau amincie, décoloration/refroidissement d’un lambeau.

Quelles complications de cicatrisation sont les plus fréquentes après reconstruction ?

Infection du site opératoire, désunion/déhiscence, nécrose cutanée, sérome, hématome. Complications majeures plus rares : exposition/perte d’implant, perte partielle de lambeau.

Quelles sont les séquelles possibles d’un lambeau ?

Sein : nécrose graisseuse (nodules), irrégularités de contour. Site donneur : cicatrice visible, sérome, paresthésies, faiblesse pariétale/hernies (abdominal), réduction de force/raideur (grand dorsal), douleur chronique.

Combien de temps après une mastectomie peut-on reconstruire ?

Immédiate (au temps de la mastectomie) si oncologiquement et techniquement favorable. Différée : en pratique 3–6 mois après fin de la chirurgie/chemo simple ; après radiothérapie, attendre classiquement 6–12 mois selon l’état tissulaire.

Radiothérapie : risques spécifiques et adaptation de la surveillance ?

Augmentation désunion/nécrose, infection, coque capsulaire (implant), nécrose graisseuse (lambeau). Surveillance rapprochée les 6–8 premières semaines : contrôle de la perfusion cutanée (couleur, chaleur, douleur), détection précoce des collections, bas seuil pour reprise/lavage. En prévention : différer la reconstruction, préférer lambeau si peau très irradiée, utiliser TPN sur incisions à risque, évaluer la perfusion per-op (ICG/thermographie).

Références

- Somogyi RB, Ziolkowski N, Osman F, et al. Reconstruction mammaire : aperçu actualisé à l’intention des médecins de soins primaires. Can Fam Physician. 2018;64(6):e255-e264. Lien

- Ministère des Solidarités et de la Santé / HAS / INCa / ANSM, etc. Information patients – Reconstruction mammaire (Point sur…, 2017). Lien

- RoseUp Association. Reconstruction mammaire : le vrai du faux. Lien

- Centre Léon Bérard. Reconstruction mammaire après cancer : nos experts répondent à vos questions. Lien

- Medscape (FR). Reconstruction mammaire après mastectomie : précoce ou tardive ? Lien

- Cleveland Clinic (Consult QD). Breast Reconstruction Complications Not Linked to Breast Cancer Recurrence. Lien

- Ooi ASH, Song DH. Reducing infection risk in implant-based breast-reconstruction surgery. BCTT. Lien

- Chang EI, Liu J. Mastectomy skin flap necrosis: challenges and solutions. Lien

- Potnuru P, Jonna S, Williams GW, et al. Cannabis Use Disorder and perioperative outcomes. JAMA Surg. 2023. Lien

- Outcome analysis of intraoperative angiography for postmastectomy breast reconstruction. Lien

- Assessment of mastectomy skin flaps for immediate reconstruction. Lien

- The influence of neoadjuvant chemotherapy on complications of breast reconstruction. Lien

- Centre Léon Bérard. « La reconstruction mammaire. » 2022-09-30. https://www.centreleonberard.fr/patient-proche/cancer-pris-en-charge/cancer-du-sein/reconstruction-mammaire

- Institut du Sein. « Reconstruction mammaire secondaire ou différée. » https://www.institut-du-sein.fr/reconstruction-mammaire-secondaire-ou-differee

- PubMed. « The Impact of Timing of Delayed Autologous Breast. » 2024-04-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37751883/

- IFSEIN. « Reconstruction Mammaire Immédiate : la règle, pas l’exception. » 2017-01-06. https://www.ifsein.com/post/2017/01/07/reconstruction-mammaire-immediate-la-regle-pas-lexception

- MDPI. « Incidence and Risk Assessment of Capsular Contracture in Breast Cancer Patients following Post-Mastectomy Radiotherapy and Implant-Based Reconstruction. » 2023-12-31. https://www.mdpi.com/2072-6694/16/2/265

Aliments pour favoriser la cicatrisation après une chirurgie

Après chirurgie, l’organisme entre en hypercatabolisme, avec hausse des dépenses énergétiques, mobilisation des réserves et réorientation de la synthèse protéique. La nutrition post-opératoire devient un levier thérapeutique essentiel : apports protéiques adaptés, aliments riches en vitamines et oligo-éléments, correction des carences, et recours raisonné aux compléments nutritionnels. Ce guide propose aux infirmiers et médecins experts plaies-cicatrisation un référentiel opérationnel fondé sur les données récentes et les protocoles validés.

Pourquoi la cicatrisation dépend de l’alimentation et des vitamines

La chirurgie induit une réponse inflammatoire systémique avec activation neuroendocrinienne et mobilisation des réserves. Les besoins énergétiques augmentent jusqu’à 25–30 kcal/kg/j, tandis que la synthèse protéique se détourne des protéines structurelles au profit des protéines de phase aiguë. Le catabolisme musculaire s’accroît sous l’effet de cytokines (TNF-α, IL-1, IL-6). La dénutrition préopératoire constitue ainsi un facteur de risque majeur de complications : retard de cicatrisation, infections, perte musculaire, hospitalisation prolongée.

Alimentation : quels aliments pour favoriser la cicatrisation après chirurgie ?

Que manger après une opération ? Les meilleurs aliments pour la cicatrisation combinent un apport optimal en protéines, en vitamines pour cicatriser (notamment C, D, A, E, K, B) et en minéraux-clés (zinc, fer, cuivre, magnésium, sélénium). Cette nutrition post-opératoire s’intègre dans un régime post-opératoire structuré pour soutenir chaque phase de la réparation tissulaire.

Protéines : sources recommandées

Les protéines sont le socle de la cicatrisation : elles participent à la collagénogenèse, à la régénération cellulaire et au soutien immunitaire. Les études cliniques démontrent qu’un régime hyperprotéiné améliore la cicatrisation, en particulier chez les grands brûlés. Les sources recommandées :

- Animales : viandes maigres, poissons (dont poissons gras), œufs, produits laitiers.

- Végétales : légumineuses (lentilles, pois chiches), céréales complètes, tofu/soja.

Aliments riches en micronutriments essentiels

- Poissons gras : oméga-3 aux propriétés anti-inflammatoires.

- Légumes verts : épinards, brocoli, chou kale riches en vitamines et minéraux.

- Légumineuses : protéines, fer et zinc.

- Fruits frais (kiwis, agrumes, baies) : apport en vitamine C et antioxydants.

- Noix et graines (amandes, graines de chia) : magnésium et zinc.

Aliments à limiter

Voici les aliments à éviter pour la cicatrisation : limiter les sucres ajoutés, les graisses saturées et les aliments ultra-transformés, qui favorisent l’inflammation et manquent de nutriments essentiels. L’alcool interfère avec la synthèse protéique et l’absorption vitaminique.

Exemple d’assiette équilibrée

Exemple de menu cicatrisation :

- ¼ protéines maigres (poisson gras, volaille, légumineuses)

- ¼ céréales complètes (riz brun, quinoa)

- ½ légumes colorés riches en vitamines C et A (poivrons, épinards, carottes)

- 1 fruit riche en vitamine C (kiwi, agrumes)

- 1 source de lipides de qualité (huile d’olive, avocat, noix)

Ce modèle met en avant des aliments cicatrisation après opération faciles à intégrer au quotidien.

Protéines et régénération tissulaire

La reconstruction tissulaire requiert un apport protéique de 1,2 à 2,0 g/kg/j, selon le stress métabolique. Les protéines animales offrent un profil complet d’acides aminés et une biodisponibilité élevée, essentielles à la synthèse du collagène. Les protéines végétales, bien que nécessitant des associations (céréales + légumineuses), apportent fibres et composés bioactifs bénéfiques. L’association des deux optimise l’utilisation protéique.

Vitamines et cicatrisation : C, A, D, E, K, B6, B12, folates

Vitamine C

Cofacteur indispensable à l’hydroxylation de la proline et de la lysine, la vitamine C soutient la synthèse du collagène et stimule l’immunité. Une étude clinique a montré qu’une supplémentation de 500 mg deux fois par jour pendant 5 jours améliore la cicatrisation après chirurgie implantaire dentaire. Sources : poivron rouge (180 mg/100 g), kiwi (93 mg), brocoli (81 mg), agrumes (~53 mg). Recommandation : 3–4 fruits et 1 portion de légumes quotidiennement — des vitamines pour cicatriser à prioriser en post-opératoire.

Vitamine A

Régule la réponse inflammatoire, favorise la différenciation épithéliale et la synthèse du collagène. Une carence réduit l’épithélialisation et la formation du tissu de granulation. Sources : carottes, patates douces, épinards, œufs, foie.

Vitamine D

Via le récepteur nucléaire VDR, elle module l’immunité et stimule la production de peptides antimicrobiens (cathélicidine). L’insuffisance est associée à un retard de cicatrisation et à une réponse inflammatoire excessive. Une supplémentation préopératoire de plusieurs semaines est recommandée. Sources : exposition solaire, poissons gras, œufs, produits enrichis.

Vitamine E

Antioxydant majeur, elle protège contre le stress oxydatif mais des doses excessives peuvent inhiber la synthèse de collagène. Sources : noix, graines, épinards, avocats, huile d’olive.

Vitamine K

Essentielle à la coagulation sanguine. Une étude a montré que l’application topique améliore la cicatrisation dès le 4e jour, réduisant le temps de guérison moyen. Sources : légumes à feuilles vertes, brocoli, pois, haricots.

Vitamines B

Les vitamines B6, B12 et folates sont des cofacteurs essentiels des réactions enzymatiques liées à la cicatrisation et à la formation leucocytaire. La vitamine B9 est indispensable : une carence altère la production d’anticorps et augmente le risque infectieux. Sources : viandes, abats, légumineuses, légumes verts, céréales enrichies.

Oligo-éléments et minéraux : zinc, fer, cuivre, magnésium, sélénium

Zinc – les bienfaits : impliqué dans >300 réactions enzymatiques, division cellulaire, régénération tissulaire, immunité. Zinc cicatrisation plaie : un statut adéquat favorise l’épithélialisation et la défense antioxydante. Sources : fruits de mer, viande rouge, graines de citrouille, noix, produits laitiers. Une carence multiplie le risque de complications nutritionnelles.

Fer : essentiel au transport d’oxygène, corrige l’anémie qui retarde la cicatrisation. Sources : viande rouge, lentilles, épinards, céréales enrichies.

Cuivre : participe à la formation du collagène et aux défenses antioxydantes. Sources : foie de veau, crustacés, huîtres, noix, chocolat noir.

Magnésium : intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, synthèse protéique et immunité. Sources : noix, graines, légumes verts, céréales complètes.

Sélénium : antioxydant, protège contre les dommages oxydatifs. Sources : fruits de mer, viandes, noix du Brésil, graines, céréales complètes.

Tableau des aliments riches en vitamines et minéraux utiles à la cicatrisation

| Micronutriment | Rôle dans la cicatrisation | Sources alimentaires | Apports conseillés |

|---|---|---|---|

| Vitamine C | Synthèse du collagène, immunité, antioxydant | Kiwi (93 mg/100 g), poivron rouge (180 mg/100 g), agrumes (50–60 mg/100 g), brocoli (81 mg/100 g) | ≈ 100–200 mg/j en post-opératoire |

| Vitamine A | Épithélialisation, tissu de granulation, modulation de l’inflammation | Carotte, patate douce, épinards, foie, œufs | 700–900 µg/j |

| Vitamine D | Immunité, peptides antimicrobiens, cicatrisation osseuse | Poissons gras (saumon, sardine), œufs, produits enrichis, exposition solaire | 800–1000 UI/j (selon 25-OH D) |

| Vitamine E | Protection contre le stress oxydatif | Noix, amandes, graines, épinards, huile d’olive | 12–15 mg/j |

| Vitamine K | Coagulation, cicatrisation précoce | Légumes verts (kale, brocoli, épinards), pois, haricots | 90–120 µg/j |

| Vitamines B (B6, B12, B9) | Synthèse protéique/collagène, fonction immunitaire | Viandes/abats, légumineuses, céréales enrichies, légumes verts | B6 : 1,3–1,7 mg/j · B12 : 2,4 µg/j · B9 : 400 µg/j |

| Zinc | Division cellulaire, régénération tissulaire, immunité | Huîtres, viande rouge, graines de courge, noix, laitages | 8–11 mg/j |

| Fer | Transport d’oxygène, prévention de l’anémie | Viande rouge, lentilles, épinards, céréales enrichies | 8–18 mg/j |

| Cuivre | Formation du collagène, défense antioxydante | Foie, crustacés, huîtres, noix, chocolat noir | ≈ 0,9 mg/j |

| Magnésium | Synthèse protéique, fonction immunitaire | Noix, graines, légumes verts, céréales complètes | 300–400 mg/j |

| Sélénium | Antioxydant (glutathion peroxydase) | Noix du Brésil, fruits de mer, viandes, graines | ≈ 55 µg/j |

Suppléments nutritionnels post-opératoires : quand et comment

La supplémentation est indiquée si les apports alimentaires sont insuffisants ou en cas de carences avérées. Les compléments enrichis en arginine, vitamine C, vitamine A, zinc et sélénium sont recommandés pour les plaies complexes ou escarres stades III–IV.

Exemple validé : 2 capsules/j contenant vitamine C (500 mg), vitamine D (10 µg) et zinc (15 mg). Un complément cicatrisation de type CNO peut s’intégrer à une nutrition post-opératoire quand les apports restent <60 % des besoins.

Précautions : excès de vitamine C (diarrhées), A (toxicité hépatique, osseuse, visuelle), zinc (troubles digestifs, altération immunitaire). La prescription doit toujours être adaptée aux bilans biologiques.

Dénutrition et profils spécifiques (escarres, personne âgée)

La dénutrition est un facteur de risque majeur de complications post-opératoires (infections, retards de cicatrisation, perte musculaire). Elle est définie par un IMC <18,5 kg/m² (<21 si >70 ans), une perte de poids >=5% en 1 mois ou >=10% en 6 mois. Sa prévalence atteint 46,7% en chirurgie viscérale.

Escarres : la malnutrition favorise leur apparition et complique la cicatrisation. Prise en charge : CNO hyperprotéinés enrichis en arginine (ex. Cubitan®). L’arginine stimule l’immunité, améliore la vascularisation et favorise la synthèse de collagène.

Personne âgée : besoins spécifiques (réserves réduites, absorption altérée). Évaluation par IMC, albuminémie, préalbumine. Une albumine <35 g/L ralentit la cicatrisation. Stratégies : enrichissement des repas, fortification protéique, CNO spécialisés, surveillance rapprochée.

Surveillance nutritionnelle et suivi clinique

La surveillance débute par l’évaluation préopératoire via les scores NRS-2002 ou NUTRIC :

- NRS ≥3 : support nutritionnel indiqué.

- NUTRIC ≥5 : risque accru de complications.

En post-opératoire, si les apports <60% des besoins : assistance nutritionnelle dès 24 h pour patients à haut risque (grades 3–4) ou à partir du 7e jour pour grade 2.

Critères cliniques

- Perte de poids (≥5% en 1 mois ou ≥10% en 6 mois).

- État de cicatrisation.

- Survenue de complications infectieuses.

- Évaluation de la fonction musculaire.

Critères biologiques et outils

- Albumine >35 g/L, préalbumine >200 mg/L.

- CRP, dosages de vitamines (25-OH D, B12, folates).

- Bio-impédancemétrie, échographie musculaire.

- Calorimétrie indirecte pour ajuster les apports.

Conclusion

Une stratégie nutritionnelle personnalisée, intégrant protéines, vitamines et oligo-éléments, est un pilier de la cicatrisation post-opératoire. Les données récentes confirment l’efficacité de la correction des carences et d’un apport protéique adapté sur la réduction des complications et l’optimisation du rétablissement. Les professionnels de santé doivent s’appuyer sur un suivi clinique et biologique structuré, en particulier chez les personnes âgées et dénutries, et collaborer avec un spécialiste en nutrition clinique pour ajuster les interventions.

FAQ — Aliments pour favoriser la cicatrisation après une chirurgie

Faut-il éviter certains aliments (sucre, gras, alcool) pendant la convalescence ?

Oui. Les sucres rapides, les graisses saturées et l’alcool freinent la cicatrisation. Ils favorisent l’inflammation, perturbent la synthèse du collagène et diminuent l’absorption de micronutriments essentiels. L’alcool interfère aussi avec le métabolisme des protéines. Pendant la convalescence, privilégier des aliments frais et non transformés, riches en protéines maigres, légumes colorés, fruits frais et graisses de bonne qualité (huile d’olive, noix, avocat).

Les compléments alimentaires (vitamines C, D, zinc…) sont-ils vraiment utiles après une opération ?

Ils peuvent être utiles selon le contexte. Si l’alimentation couvre les besoins, ils ne sont pas systématiques. En revanche, chez un patient dénutri, âgé, immunodéprimé, porteur de plaies chroniques ou après une chirurgie lourde, la supplémentation (vitamine C, vitamine D, zinc, parfois arginine) améliore la cicatrisation et réduit le risque infectieux. Elle doit être guidée par les bilans biologiques pour éviter les surdosages.

L’alimentation peut-elle réduire le risque d’infection post-opératoire ?

Oui. Une alimentation riche en protéines, vitamine C, zinc et vitamine D renforce l’immunité et soutient la cicatrisation. Ces nutriments favorisent la production de collagène, la réponse leucocytaire et la défense antimicrobienne. À l’inverse, une alimentation déséquilibrée ou une dénutrition augmentent le risque infectieux en fragilisant la barrière cutanée et en ralentissant la réparation tissulaire.

Quels aliments ou habitudes alimentaires limiter pour réduire l’inflammation et les retards de guérison ?

Limiter les aliments ultra-transformés (riches en sucres ajoutés, graisses saturées, additifs) qui entretiennent l’inflammation et sont pauvres en micronutriments. Réduire l’alcool, les viandes grasses et les fritures. À privilégier : protéines maigres, céréales complètes, fruits et légumes frais, sources d’oméga-3 (poissons gras, noix).

Quel aliment pour accélérer la cicatrisation ?

Il n’existe pas d’aliment « magique », mais certains sont particulièrement utiles : poivron rouge et kiwi (vitamine C), poissons gras (oméga-3 et vitamine D), légumineuses (protéines, fer, zinc), noix et graines (magnésium, sélénium, vitamine E). Un menu équilibré combinant ces sources optimise la réparation tissulaire.

Quel complément alimentaire est recommandé pour la cicatrisation de la peau ?

Les formules les plus documentées associent protéines, vitamine C, vitamine D, zinc et arginine. Indications : plaies complexes, escarres stades III–IV, ou carences confirmées. Exemples : compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés enrichis en micronutriments. Attention aux excès (vitamine A, zinc) : prescription adaptée et surveillance recommandées.

Que faire si je suis végétarien ou végétalien pour bien cicatriser ?

Assurer 1,2–2 g/kg/j de protéines en combinant légumineuses et céréales complètes (ex. : lentilles + riz). Supplémentation fréquente en vitamine B12 et parfois vitamine D. Fruits et légumes colorés, noix et graines apportent vitamine C, antioxydants, zinc et magnésium. Un suivi diététique aide à prévenir les carences et à ajuster les apports.

Quel est le rôle du cuivre et du zinc dans le processus de cicatrisation ?

Le zinc joue un rôle central dans la division cellulaire, la prolifération des kératinocytes et le soutien de l’immunité ; une carence augmente le risque de retard de cicatrisation. Le cuivre intervient dans la formation du collagène, l’angiogenèse et les défenses antioxydantes. Ces deux oligo-éléments sont indispensables à la réparation tissulaire et doivent être surveillés en cas de plaie chronique ou de dénutrition.

Quelle quantité de protéines faut-il consommer pour favoriser la réparation des tissus ?

Recommandations : 1,2 à 2,0 g/kg/j selon le type de chirurgie et l’état nutritionnel. Chez la personne âgée, dénutrie ou après chirurgie lourde, viser 1,5–2,0 g/kg/j. Répartir les apports sur la journée et associer sources animales et végétales pour optimiser le profil en acides aminés essentiels.

Quels nutriments (protéines, vitamines, minéraux) sont essentiels à la cicatrisation des plaies ?

Protéines (collagène, immunité), vitamines C (collagène) et A (épithélialisation), vitamine D (immunomodulation, peptides antimicrobiens), vitamine E (antioxydant), vitamine K (coagulation). Oligo-éléments : zinc, cuivre, fer, magnésium, sélénium pour la division cellulaire et la réparation osseuse et cutanée.

Quelle protéine est bonne pour la cicatrisation des plaies ?

Les deux familles sont complémentaires : protéines animales (œufs, poisson, volaille, produits laitiers) : profil complet et bonne biodisponibilité ; protéines végétales (légumineuses, soja, quinoa) : efficaces si combinées, riches en fibres et composés antioxydants. L’association des deux optimise la synthèse du collagène.

Combien de temps après une opération puis-je prendre de la vitamine C ?

La vitamine C peut être débutée dès la phase post-opératoire immédiate si l’alimentation ne couvre pas les besoins. Des protocoles montrent un bénéfice avec 500 mg deux fois par jour pendant 5 jours, avec amélioration dès la première semaine. Adapter aux comorbidités et au bilan biologique.

Est-ce que la vitamine E aide à la cicatrisation ?

Oui, son rôle antioxydant protège les cellules du stress oxydatif. Toutefois, des apports excessifs peuvent freiner la synthèse du collagène. Viser un apport modéré (environ 12–15 mg/j) via l’alimentation (noix, graines, épinards, huiles végétales).

La pommade à la vitamine A est-elle efficace pour la cicatrisation de la peau ?

La vitamine A favorise l’épithélialisation et le tissu de granulation. En usage topique, elle peut aider sur les plaies superficielles et certaines cicatrices. Elle ne remplace pas les soins standard de plaies et doit être utilisée avec prudence (risque d’irritation). Demander un avis médical en cas de doute.

La vitamine K est-elle bonne pour la cicatrisation des plaies ?

Oui. Indispensable à la coagulation, elle favorise la cicatrisation précoce. Des données suggèrent un bénéfice de l’application topique avec une réduction du temps moyen de guérison. Apports alimentaires : légumes verts, chou kale, brocoli, pois, haricots.

Pourquoi de la vitamine C après une opération ?

La vitamine C est un cofacteur essentiel de l’hydroxylation de la proline et de la lysine, indispensable à la synthèse du collagène. Elle soutient l’immunité et réduit le risque d’infection. Les besoins augmentent après chirurgie : une couverture adéquate accélère la formation de tissu cicatriciel et améliore la solidité des sutures.

Quand mettre de la vitamine E sur une cicatrice ?

Uniquement après fermeture complète de la plaie, jamais sur une plaie ouverte. L’application peut limiter l’hypertrophie cicatricielle et améliorer l’aspect esthétique. Procéder par essais prudents sur petite zone et arrêter en cas d’irritation. Avis médical recommandé si terrain à risque.

Quel est le rôle de la vitamine D dans la cicatrisation ?

La vitamine D module l’immunité via son récepteur (VDR) et favorise la production de peptides antimicrobiens (cathélicidine). Elle participe aussi à la cicatrisation osseuse. Un déficit est associé à des retards de cicatrisation et une inflammation excessive. Le dosage de la 25-OH vitamine D guide la correction.

Quelle est la meilleure vitamine pour la cicatrisation de la peau ?

Pas de « meilleure » unique. Un trio prioritaire : vitamine C (collagène, immunité), vitamine D (immunité, antimicrobiens), vitamine A (épithélialisation). La vitamine E (antioxydant) et la vitamine K (coagulation) contribuent également. L’équilibre global prime sur un nutriment isolé.

Quelle vitamine prendre après une opération ?

Selon le profil : vitamine C (collagène), vitamine D (immunité), vitamine A (épithélialisation), vitamines B (B6, B12, folates). Un bilan peut orienter la dose et la durée. En cas d’apports insuffisants, discuter aussi de compléments hyperprotéinés enrichis en zinc et arginine.

Quelles vitamines sont bonnes pour la cicatrisation de la peau ?

Les plus utiles : C, D, A, E, K, ainsi que B6, B12 et B9. Elles agissent en synergie pour stimuler la régénération, renforcer l’immunité et limiter l’inflammation. Les apports alimentaires variés restent la base.

Quelle alimentation spécifique recommander chez un patient diabétique, immunodéprimé ou âgé fragile ?

Diabétique : contrôle glycémique strict, limiter les sucres rapides, privilégier fibres et protéines maigres. Immunodéprimé : apports élevés en protéines, vitamine D, zinc, sélénium. Âgé fragile : enrichissement alimentaire, textures adaptées, compléments nutritionnels oraux si besoin et hydratation surveillée.

Quels protocoles alimentaires recommander en cas de plaies chroniques ou cicatrisation difficile ?

Recourir à des CNO hyperprotéinés enrichis en arginine, vitamine C et zinc. Évaluer et corriger les carences (vitamine D, fer, B12, folates, zinc). Approche pluridisciplinaire (médecin, diététicien, infirmier) et réévaluation régulière clinique/biologique.

Quels conseils nutritionnels donner à un patient opéré pour optimiser la cicatrisation ?

Augmenter l’apport protéique (1,2–2,0 g/kg/j), consommer quotidiennement fruits et légumes riches en vitamines C et A, privilégier poissons gras (oméga-3, vitamine D), assurer un apport en zinc, fer et magnésium, et limiter sucres, alcool et aliments ultra-transformés. Fractionner les apports si besoin.

Quels sont les signes cliniques ou biologiques d’un déficit nutritionnel ralentissant la cicatrisation ?

Cliniques : perte de poids >5 % en 1 mois (ou >10 % en 6 mois), fonte musculaire, escarres, fatigue. Biologiques : albumine <35 g/L, préalbumine <200 mg/L, CRP élevée, carences en vitamines (C, D, B12, folates), déficits en zinc ou fer.

Quelle stratégie mettre en place pour prévenir la dénutrition et ses conséquences sur la cicatrisation ?

Dépistage préopératoire (NRS-2002, NUTRIC), enrichissement des repas, suivi des apports. Si <60 % des besoins couverts : compléments nutritionnels oraux, voire nutrition entérale/parentérale selon la tolérance. Objectif : couvrir les besoins dès les 24 heures postopératoires chez les patients à haut risque.

Quels apports journaliers de protéines recommander selon l’âge, le type de chirurgie ou la pathologie ?

Adulte : 1,2–1,5 g/kg/j. Personne âgée ou chirurgie lourde : 1,5–2,0 g/kg/j. Brûlures et plaies chroniques : besoins souvent les plus élevés. Répartir sur la journée et associer sources animales et végétales.

Existe-t-il des recommandations officielles (HAS, PNNS, sociétés savantes) sur la nutrition et la cicatrisation postopératoire ?

Oui. HAS, ESPEN, SFNEP recommandent le dépistage systématique du risque nutritionnel, l’augmentation des apports protéiques, et l’usage de compléments enrichis (arginine, vitamine C, zinc) dans les plaies complexes ou escarres, avec suivi clinique et biologique.

Quand et comment surveiller les apports nutritionnels (outils de dépistage, bilans biologiques) chez un patient opéré ?

Outils : NRS-2002, NUTRIC. Biologie : albumine, préalbumine, CRP, 25-OH vitamine D, B12, folates, zinc. Clinique : poids, IMC, évolution des plaies et de la force musculaire. La surveillance débute avant l’intervention et se poursuit pendant toute la convalescence.

Sources / Références

- Perfect Health Solutions. (2024). Pourquoi se supplémenter en vitamine C après une opération.

- Ma Cicatrice. (2024). Les meilleurs aliments pour une bonne cicatrisation.

- Typology. (2024). Comment la vitamine K améliore la cicatrisation des plaies.

- Le Guide Santé. (2025). L’importance des protéines dans le régime post-chirurgical.

- Harmonie Santé. (2022). Comment l’alimentation peut-elle favoriser la cicatrisation.

- Santelog. (2025). Plaies : Quels nutriments, quelles vitamines pour mieux cicatriser.

- Milta. (2024). Une bonne alimentation pour accélérer la cicatrisation des plaies.

- ADRC of Brown County. (2025). Nutrition avant et après la chirurgie.

- ScienceDirect. (2020). Nutrition et cicatrisation.

- Université de Lille. (2024). Influence de la vitamine D dans le métabolisme osseux.

- BioGroup. (2024). L’importance des oligo-éléments pour la santé.

- Dr. Benhamou. Vitamine D pour la cicatrisation des plaies et des cicatrices.

- Santelog. (2020). Fracture de la hanche : Vitamine D, ni trop, ni trop peu.

- Cerballiance. (2024). Le rôle essentiel du zinc dans notre corps.

- EHESP. (2024). Nutrition clinique en réanimation : Vers une médecine personnalisée.

- AP-HP. (2014). Nutrition Péri-opératoire.

- PMC. (2018). Fréquence et déterminants de la dénutrition post-opératoire en chirurgie viscérale.

- Le Guide Santé. (2025). Comment éviter les carences nutritionnelles après une opération.

- FMC Gastro. (2025). Reconnaître et traiter la dénutrition en ambulatoire.

- Santé Forma Pro. (2025). Dénutrition chez la personne âgée : Quelles conséquences.

- Coloplast Professional. (2012). Nutrition & hydratation – Escarre.

- PMC. (2014). Immunonutrition: Role in Wound Healing and Tissue Regeneration.

- PubMed. (2009). Efficacy of vitamin supplementation in situations with wound healing disorders.

- Cerenut. (2022). Escarres – Mesures préventives – Prise en charge nutritionnelle.

- PubMed. (2019). Nutrition in wound healing: investigation of the molecular mechanisms.

- Hôpitaux de Saint-Maurice. (2008). Escarres – Collection Prévention.

- Nestlé Health Science. (2023). Les escarres : causes, symptôm

Dermite ocre : définition, symptômes, traitement et prévention de cette complication de l’insuffisance veineuse

Définition de la dermite ocre

La dermite ocre correspond à une hyperpigmentation brun-rouille des jambes secondaire à l’hyperpression veineuse chronique. Il s’agit d’un signe clinique de dermatite de stase (ou dermite de stase) et non d’une entité autonome. Dans la classification CEAP 2020 (classification internationale des maladies veineuses chroniques), elle relève du stade C4a (pigmentation et/ou eczéma) ; C4b = lipodermatosclérose/atrophie blanche, C4c = corona phlebectatica ; C6 = ulcère veineux actif.

Codage CIM-10 dermite ocre : Le codage le plus utilisé pour la dermite de stase/dermite ocre dans le contexte d’insuffisance veineuse est I87.2 – Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique). Des codes I83.x s’ajoutent en cas de varices avec ulcère/inflammation.

Clinique et symptômes

Le diagnostic est clinique, dans un contexte d’insuffisance veineuse chronique connue ou suspectée. Les signes incluent : macules ou nappes brun-rouille péri-malléolaires, parfois confluentes avec extension ascendante ; prurit ou sensation de chaleur, parfois décrit par les patients comme des jambes qui grattent ; association possible à œdème, varicosités, ou eczéma de stase. Des descriptions fréquentes sont l’apparition de taches sur les jambes, parfois évoluant en tache rouge sur les jambes, ou en tache brune pied cheville et plaque rouge cheville en cas d’eczéma cheville associé.

Un écho-Doppler veineux est recommandé pour documenter le reflux ou l’obstruction.

Physiopathologie de la dermite ocre

L’hypertension veineuse entraîne l’extravasation des globules rouges hors des capillaires. Le fer contenu dans l’hémoglobine se dépose sous forme d’hémosidérine dans le derme, ce qui déclenche une réaction inflammatoire locale (stress oxydant, MMP) pouvant entraîner une fibrose dermo-hypodermique responsable de la lipodermatosclérose, de l’atrophie blanche et parfois d’angiodermite.

Causes principales

- Insuffisance veineuse chronique superficielle (reflux saphénien, perforantes) ou profonde (post-thrombotique, obstruction).

- Hyperpression fonctionnelle prolongée : station debout prolongée, obésité, multiparité, antécédents chirurgicaux/traumatiques veineux (en particulier hanche, genou, cheville).

Facteurs de risque

Âge avancé, surcharge pondérale, sédentarité, professions en orthostatisme, antécédents de TVP/TVS, prédisposition familiale, mobilité de cheville diminuée.

Diagnostics différentiels

- Eczéma de stase (C4a) : plaques érythémato-squameuses très prurigineuses.

- Dermatoses purpuriques pigmentées (maladie de Schamberg).

- Hyperpigmentation post-inflammatoire.

- Hémosidérose post-traumatique (sidérose iatrogène).

- Hémochromatose (pigmentation diffuse non localisée aux jambes).

- Vascularites (purpura palpable, nécroses).

Complications et évolution

La dermite ocre est un marqueur de gravité de l’insuffisance veineuse chronique. Elle augmente le risque d’ulcère veineux (C6), parfois décrit comme une plaie variqueuse. Le prurit est fréquent, les douleurs surviennent surtout en cas de sclérose cutanée ou d’ulcération. Des surinfections cutanées, des dermatites de contact et un œdème de stase peuvent compliquer l’évolution. Le pronostic dépend du traitement veineux et de l’adhésion à la compression.

Principes du traitement

1) Traitement veineux

- Compression médicale : bas, chaussettes ou bandages (20–40 mmHg). Toujours vérifier l’absence d’artériopathie par la mesure de l’IPS.

- Interventions veineuses : sclérothérapie, ablation thermique endoveineuse, MOCA, cyanoacrylate, chirurgie. Chez l’ulcéreux, l’ablation précoce du reflux accélère la cicatrisation.

2) Prise en charge cutanée

- Émollients quotidiens pour réparer la barrière cutanée.

- Dermocorticoïdes en cas d’eczéma de stase ou d’eczéma cheville.

- Antiseptiques dermite ocre / antibiotiques locaux uniquement si lésions érodées/surinfectées.

- Dépigmentants/chélateurs de fer : efficacité limitée.

- Topiques cuivre-zinc ou crème dermite ocre : effets prometteurs mais non confirmés.

- Lasers/photothérapie (Nd:YAG, alexandrite, IPL) : options expérimentales.

3) Mesures associées

Protection cutanée, hydratation, élévation des jambes, éviter le piétinement et l’orthostatisme prolongé, marche quotidienne et exercices de pompe du mollet, contrôle pondéral. Des approches alternatives comme certains « remèdes de grand-mère » pour la dermite ocre sont parfois évoquées mais ne sont pas validées scientifiquement.

Prévention et suivi

La prévention repose sur la compression au long cours, le suivi coordonné (médecin traitant, angiologue, infirmier, dermatologue si besoin). L’éducation du patient est essentielle pour la prévention de l’ulcère veineux, parfois confondu avec une plaie variqueuse montrant des lésions cutanées avancées.

Éducation thérapeutique (ETP)

L’adhésion à la contention est primordiale. Hygiène cutanée simple avec émollients, auto-surveillance des signes d’aggravation, activité physique régulière, gestion du poids.

Points clés à retenir

- La dermite ocre correspond au stade C4a de la classification CEAP.

- C’est un facteur de risque d’ulcère veineux et un marqueur de sévérité de l’IVC.

- La compression veineuse et le traitement étiologique sont essentiels.

- Les lasers et traitements dépigmentants restent expérimentaux.

FAQ Dermite ocre

Qu’est-ce que la dermite ocre ? (définition générale + « dermite ocre des jambes »)

La dermite ocre des jambes est une hyperpigmentation brun-rouille secondaire à l’hyperpression veineuse chronique. Elle reflète la sévérité de l’insuffisance veineuse et correspond au stade C4a de la classification CEAP.

Quels sont les signes cliniques précoces et évolutifs ?

Coloration brun-rouille péri-malléolaire s’étendant parfois à la jambe, jambes qui grattent, taches sur les jambes, ou plaque rouge cheville en cas d’eczéma associé ; la douleur est rare hors sclérose ou ulcère.

Comment différencier la dermite ocre, de l’eczéma de stase, l’hémosidérose, l’hyperpigmentation post-inflammatoire, l’hémochromatose, et le purpura ?

Dermite ocre : pigmentation ferrique liée à l’IVC. Eczéma de stase : prurit marqué et plaques inflammatoires. Hémosidérose post-traumatique : localisée. Hyperpigmentation post-inflammatoire : après dermatose. Hémochromatose : diffuse. Vascularites : purpura palpable.

Quel est le Code CIM-10 correspondant à la dermite ocre ?

I87.2 – Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique), avec éventuellement I83.x en cas de varices compliquées.

Quelles sont les causes principales ?

IVC superficielle ou profonde, hyperpression prolongée (station debout, obésité, grossesses multiples).

Quel le mécanisme de dépôt d’hémosidérine, le rôle du fer et de l’inflammation ?

L’extravasation des hématies entraîne un dépôt d’hémosidérine riche en fer, déclenchant une inflammation et une fibrose locale.

Quels sont les facteurs de risque ?

Âge, obésité, sédentarité, antécédents de TVP/TVS et orthostatisme prolongé.

Quelle est la physiopathologie (microcirculation, inflammation chronique) ?

Hyperpression veineuse, altérations microcirculatoires, inflammation chronique conduisant à la lipodermatosclérose et à l’atrophie blanche.

Comment diagnostiquer en pratique clinique ?

Diagnostic clinique : pigmentation brun‑rouille péri‑malléolaire dans un contexte d’IVC.

Quels sont les examens utiles ?

Écho‑Doppler veineux pour objectiver le reflux et évaluer la sévérité ; bilan vasculaire selon contexte.

Scores ou protocoles standardisés éventuels ?

La classification CEAP est la référence pour stadifier la maladie veineuse chronique. La compression est le traitement principal.

Quels sont les diagnostics différentiels avec d’autres dermatoses pigmentées ?

À distinguer de l’eczéma de stase, de l’hémosidérose post‑traumatique, de l’hyperpigmentation post‑inflammatoire, de l’hémochromatose et des vascularites.

La dermite ocre est-elle grave ?

Pas grave en soi, mais marqueur de sévérité et facteur de risque d’ulcère.

La dermite ocre démange-t-elle ? Est-elle douloureuse ?

Prurit fréquent ; douleur rare hors sclérose ou ulcère.

Quels sont les risques d’évolution ?

Risque d’ulcère veineux, d’atrophie blanche, de lipodermatosclérose et de surinfections.

Quelles sont les urgences cliniques possibles ?

Plaie variqueuse infectée ou dermite de stase surinfectée : prise en charge rapide.

Quel est le Pronostic à long terme

Dépend du contrôle étiologique veineux et de l’adhésion à la compression.

Quelle est l’approche thérapeutique standard ?

Compression médicale + prise en charge étiologique veineuse.

Quel est le rôle de la compression élastique (types de dispositifs, indications) ?

Bas, chaussettes, bandes (20–40 mmHg) en première intention, après vérification de l’IPS.

Quels sont les traitements topiques possibles ?

Émollients, dermocorticoïdes en cas d’eczéma ; topiques cuivre‑zinc, dépigmentants/chélateurs de fer (efficacité limitée) ; antiseptiques uniquement en cas de surinfection.

Quelles sont les options de médecine interventionnelle ?

Sclérothérapie, ablation thermique, MOCA, cyanoacrylate, chirurgie selon indication (notamment en contexte d’ulcère).

Quelles innovations thérapeutiques ?

Lasers dépigmentants et photothérapie : options encore évaluées, données limitées.

Quelles sont les mesures complémentaires ?

Hydratation, élévation des jambes, activité physique, perte de poids, cures thermales.

Comment prévenir la progression vers l’ulcère ?

Compression, hygiène de vie, suivi régulier.

Quelles sont les mesures pour éviter la récidive ?

Compression quotidienne, contrôle pondéral, activité physique.

Quelle éducation du patient ?

Adhésion au port de compression, hygiène cutanée, auto‑surveillance.

Quel suivi à long terme ?

Suivi régulier par médecin, infirmier, angiologue et dermatologue si besoin.

Quand orienter vers un angiologue, dermatologue, phlébologue ?

En cas de doute diagnostique, d’ulcère ou de complications cutanées.

Coordination médecin généraliste – infirmier(ère) – spécialiste ?

Coordination indispensable pour la pose de la compression, le suivi cutané et la prise en charge globale.

Importance de l’éducation thérapeutique et du parcours de soins pluridisciplinaire ?

L’ETP est essentielle pour prévenir les ulcères et améliorer l’observance thérapeutique.

Références

- Lurie F, et al. The 2020 update of the CEAP classification system. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2020.

- Zegarra TI, et al. CEAP Classification of Venous Disorders. StatPearls. 2023.

- Yosipovitch G, et al. Stasis Dermatitis: Clinical presentation & management. Dermatol Ther (Heidelb). 2023.

- Attaran RR, et al. Chronic venous disease—skin changes. JSCAI. 2023.

- WHO ICD-10 CM. I87.2 – Venous insufficiency (chronic) (peripheral). 2025.

- EWMA. Compression therapy – Guidelines. 2023.

- Bernatchez SF, et al. Venous leg ulcers: assessment & compression. Wound Rep Reg. 2021.

- Gohel MS, et al. Early endovenous ablation in venous ulcers (EVRA). N Engl J Med. 2018.

- Heidemeyer K, et al. QS‑Nd:YAG lasers in cutaneous siderosis. Acta Derm Venereol. 2020.

- MSD Manual Professional Edition. Stasis dermatitis. 2025.

Dermite de stase : définition, diagnostic et prise en charge

La dermite de stase ou dermatite de stase (eczéma variqueux) est une complication cutanée fréquente de l’insuffisance veineuse chronique.

Elle associe eczéma prurigineux, hyperpigmentation par hémosidérine (souvent perçue comme des taches sur les jambes liées à la circulation),

œdème vespéral et risque évolutif vers l’ulcère veineux. La reconnaissance précoce et une prise en charge adaptée — notamment la

compression veineuse — préviennent les complications.

Physiopathologie

Hypertension veineuse chronique

Pression veineuse ambulatoire élevée sur insuffisance veineuse superficielle ou profonde (reflux valvulaire/obstruction)→ activation endothéliale, extravasation d’hématies, inflammation locale ;

terrain propice aux plaques rouges (érythème) péri-malléolaires et au développement de plaie variqueuse.

Inflammation et microangiopathie cutanée

Recrutement leucocytaire, perméabilité capillaire, dépôts d’hémosidérine auto-entretenant l’inflammation, spongiose, fibrose dermique, excès de MMP →

altération de la cicatrisation et ulcération.

Causes et facteurs de risque

Âge (progressif dès ~30 ans), sexe féminin (~3:1), multiparité/hormones, varices (C2+), syndrome post-thrombotique/TVP,

obésité, sédentarité, station debout prolongée, chaleur. Insuffisance cardiaque droite et HTA possibles.

Les antécédents d’ulcère ou de dermite ocre témoignent d’une stase installée.

Diagnostic clinique

Présentation et topographie

Eczéma chronique prurigineux des jambes : plaques rouges à la cheville mal délimitées, squameuses, xérose (sécheresse cutanée), dermite ocre.

Topographie péri-malléolaire interne ± dos du pied ; parfois extension vers la cuisse avec eczéma cheville /

eczéma variqueux jambes.

Signes associés : télangiectasies malléolaires, lipodermatosclérose (jambe “bouteille de champagne inversée”),

varices, œdème vespéral à godet. Le prurit des tibias/mollets est fréquent (requête “démangeaisons tibias mollets”).

Formes évolutives

- Aiguë : poussées érythémato-suintantes (vésicules/bulles), confusion possible avec dermite de contact ; contexte de jambe rouge et chaude chez certains patients. Sensation parfois de cuisson avec exsudats abondants.

- Chronique : hyperpigmentation persistante, poussées récidivantes ; plaques eczémateuses nummulaires possibles entre les cuisses.

Diagnostics différentiels

- Cellulite/érysipèle : rougeur chaude, douloureuse, unilatérale, fièvre, évolution rapide.

- Dermatite de contact (allergique/irritative) : fréquente surajoutée (antiseptiques, antibiotiques topiques, excipients) → patch-tests à distance.

- Eczéma atopique, psoriasis, dermatoses purpuriques bénignes, dermopathie diabétique, xérose sévère.

Examens complémentaires (Doppler, IPS, CEAP)

- Écho-Doppler veineux : cartographie, reflux/obstruction, orientation thérapeutique.

- Indice de pression systolique (IPS) : dépistage d’artériopathie (adapter la compression veineuse).