se définit comme une absence de lésions veineuses profondes ou superficielles.

Les examens d’imagerie comme l’échographie doppler veineux des MI ne retrouvent pas d’anomalies.

Tout comme l’insuffisance veineuse classique, l’insuffisance veineuse fonctionnelle entraîne une hyperpression veineuse dans les membres inférieurs avec des conséquences similaires (douleurs, ulcères et œdèmes).

Peut aussi aggraver une insuffisance veineuse ou veino-lymphatique lésionnelle préexistante.

Quelles en sont les causes ?

Les principales causes d’hyperpression veineuse incluent :

- l’obésité

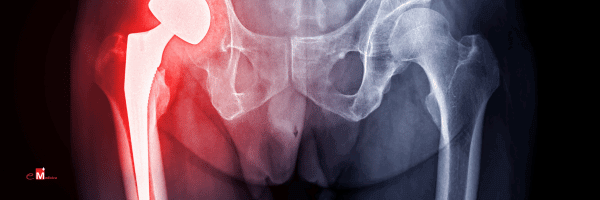

- la chirurgie de hanche de genou et de cheville

- les troubles de la marche

- la sédentarité

- l’ankylose de cheville, la déformation de cheville permanente

- l’orthostatisme prolongé

L’obésité provoque une hyperpression veineuse dans les membres inférieurs.

De même, une personne debout, assise trop longtemps ou piétinant toute la journée développera aussi une hyperpression veineuse.

La chirurgie de la hanche, du genou ou de la cheville peut causer des perturbations importantes du retour veineux.

De même que l’ankylose ou les déformations permanentes de la cheville (ex. : pied en varus équin irréductible).

Les troubles de la marche, comme un déficit de pression au niveau du mollet ou un mauvais appui plantaire, entraînent une mauvaise chasse veineuse.

De même, un patient sédentaire marchant moins de 30 minutes par jour peut développer une insuffisance veineuse ou veino-lymphatique fonctionnelle avec des œdèmes.

Bilan

Pour identifier une insuffisance veineuse fonctionnelle, il est essentiel de poser les bonnes questions lors de l’interrogatoire et de réaliser un examen clinique minutieux.

Parfois, l’insuffisance veineuse fonctionnelle est difficile à détecter, car l’œdème peut être absent lors de la consultation.

Dans ce cas, demander au patient s’il ressent des jambes lourdes, des douleurs en fin de journée, ou s’il observe un gonflement des chevilles ou des œdèmes en fin de journée, des signes qui orientent vers une insuffisance circulatoire.

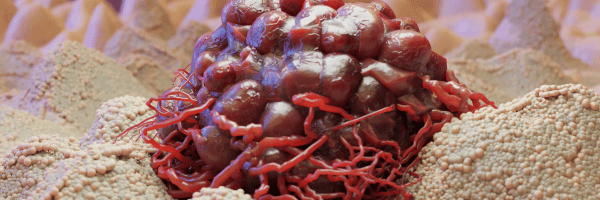

Les ulcères veineux fonctionnels, comment les reconnaître ? 🩺

Les ulcères liés à l’insuffisance veineuse fonctionnelle ressemblent beaucoup aux ulcères veineux classiques. Leur apparence et leur localisation sont similaires. Ils peuvent être accompagnés de signes cutanés classiques compliquant l’insuffisance veineuse comme l’atrophie blanche ou la dermite ocre.

Le piège ? Pas de lésions visibles à l’échographie.

Comment traiter ces ulcères ? 🛠️

Le traitement est identique à celui des ulcères veineux classiques :

Contention et compression adaptées

Mesures d’hygiène (Repos avec jambes surélevées, Arrêt du piétinement ou des stations debout prolongées 🚶, etc…)

Lavage, détersion et pansements appropriés

Le piège à éviter ⚠️

Imaginez : une personne âgée, vivant seule, avec un petit ulcère douloureux au niveau de la cheville, mais sans œdème visible. On lui prescrit simplement un pansement, mais pas de contention. Pourtant, en posant les bonnes questions, on aurait su qu’elle reste assise toute la journée dans son fauteuil, avec des chevilles qui gonflent en fin de journée… Une contention aurait résolu le problème.

Conclusion

Posons les bonnes questions pour identifier l’insuffisance veineuse fonctionnelle.

Un ulcère lié à l’insuffisance veineuse fonctionnelle nécessite toujours une contention adaptée.

Si un ulcère des membres inférieurs à fond fibrineux n’a pas d’explication inflammatoire (comme une infection, artériopathie, hyperappui, prise de médicaments, allergie, etc.) et qu’aucune lésion veineuse n’est visible à l’imagerie, il faut suspecter une hyperpression veineuse fonctionnelle.